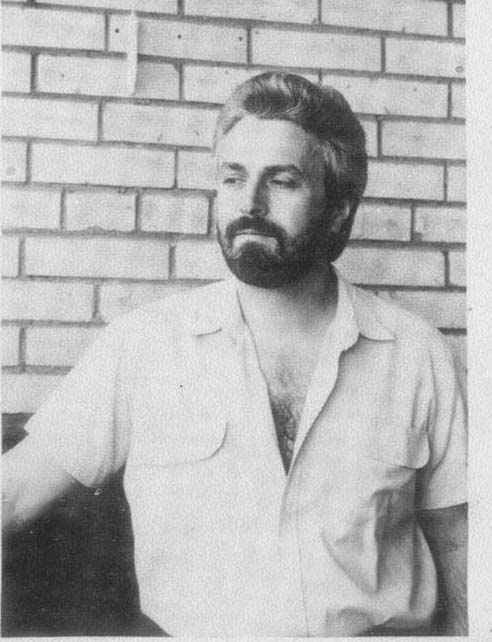

«Журнал литературной критики и словесности» продолжает публикацию избранных статей известного литературного критика (1951-1998), доцента Литинститута

Владимир СЛАВЕЦКИЙ (Москва)

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 80-90-х годов XX ВЕКА (тенденции, развитие, поэтика)

Часть 4.

«СРЕДИ ПЛАМЕНИ»

(Мифологема «Небесная Россия» в поэзии наших дней)

Усталостью, горечью разочарования и даже привыканием чревата катастрофичность нынешнего бытия.

Я устал от двадцатого века,

От его окровавленных рек.

И не надо мне прав человека,

Я давно уже не человек.

Знаменитые своим энергичным интонационным жестом стихи Владимира Соколова вошли в его книгу 1992 года «Посещение», но датированы они 1988 годом, когда как раз в разгаре был парад взаимных разоблачений и «торжества справедливости». Они не только итожат, но и пророчат, ведь рекам новейшего времени еще предстояло заново окраситься в кровавый цвет. В афористичности этих простых строк нет ни позы, ни кокетства, они, если смотреть из времени настоящего, удивительно точны но настроению, по психологическому состоянию.

Примета предельной усталости — атрофия чувств, которые требуют, к примеру, такого вот искусственного разогрева, самовозбуждения, самостимуляции, как у лирического героя Александра Макарова-Века (скромно присоединив к своей фамилии слово Век, молодой поэт, питомец Литинститута, хоть и «прикалывается», но тоже претендует на своего рода итоги): «Мы стаей рвали на куски / его изнеженное тело,/ а он орал так неумело… / Затем высасывал мозга / я из костей и жадно ел, / и кости разбивал камнями… / А к ночи белыми губами / от счастья пел» («Юность», 1995, № 3).

Мы же не дети — понимаем, что такое «ролевая» поэзия, что образ персонажа не отождествляется с образом автора, что это потуги как бы на чисто художественное перевоплощение и т.п. И «все же, все же» — монолог звучит от первого лица (там, кстати, еще два аналогичных монолога: «Я задушил его вчера», «Я сволочь; я не человек…»), и все же не оставляет ощущение, что перевоплощение щекотало-таки нервы автору. И впрямь, на вопрос Виктора Липатова, написавшего преамбулу к подборке А.Макарова-Века в «Юности»: «чего ему хочется достичь, что написать эдакое, громкозвенящее», — молодой автор ответил: «Написать бы стихотворений пятнадцать, которые потрясли бы меня самого».

Усталость, духовная и эстетическая, ощущается к поэзии нынешнего «фендесьекля»: и век уже всех замучил, и сам конец века изрядно надоел, а никак не кончается.

Что ж, некогда Россия ответила явлением Пушкина на реформы Петра (какой бы знак и смысл ни вкладывать в «ответ»). А сейчас-то на какие и на чьи реформы она силится ответить?

Герцен, конечно, упрощал и социологизировал, но все-таки это красиво и крупно звучит: на явление Петра Россия ответила явлением Пушкина. Значительны и вызов и ответ. Это звучит крупно, потому что говорит о высоком единстве, точнее — связи, взаимодействии путей искусства и народа, племени, государства, не просто социально-политической связи, но и природной, космической.

И, если уж мы вспомнили старину, первым опытом, экспериментом Ломоносова была ни мало ни много «Ода… на взятие Хотина…». Понятно, что этот намек тоже сильное упрощение с моей стороны. Времена совсем другие, и «слава, купленная кровью», давно уж «не шевелит отрадного мечтанья» поэта. И «все же, все же…». На что мог бы, простодушно говоря, откликнуться современный поэт? На «роспуск» парламента 93-года? На «дружбу народов» на Кавказе и в Закавказье? На перманентное «замирение» на Балканах?

На нынешние великие потрясения поэт, если и откликнется, то только с недоумением и безнадежностью — пусть в романтической и героической подсветке, как в стихотворении Григория Вихрова «Песня одинокого офицера» («Литературная учеба», 1994, № 6):

Утихнет ветер северный,

Погаснет снежный свет,

Очнусь в чудесной Сербии

С немногим в двадцать лет.

Патрончики потрачены.

Обуглены ремни,

И все долги оплачены,

Попробуй упрекни.

Покошенные белые

Заваленные рвы.

А мы хотели бедные

Добиться до Москвы.

Не обнимаю суженой

В небесной резеде.

Я, офицер заслуженный.

Умру незнамо где

Под шестьдесят, под семьдесят,

Без деток и жены.

Спасибо тебе, Сербия,

За будущие сны.

Из какого века звучит эта «воинская» песня: из прошлого или из нынешнего, когда народы настолько увязли в братоубийстве, что уже, кажется, никому не ясно, где же искать выход? Поскольку никаких исторических реалий в стихотворении нет, то это как бы вечная тема, вечные Балканы, вечная Сербия и вечная романтическая приговоренность для любого времени и возраста. Право, очень уж хочется, чтобы это поэтическое пророчество не сбылось!

И фольклорный элемент не утратил своего живого духа.

Не удивительно, что, скажем, значительным событием, заметной удачей следует считать публикацию в «Новом мире» (1995, N5 4) смоленского фольклора, собранного в 1915-1916 п. С.П.Кокалевым, и — одновременно — стихов современных провинциальных поэтов Сергея Васильева. Елены Ягуновой. Михаила Сопина, Евгения Карасева. Озаглавив один из этих блоков трагично — «Среди пламени стою, / песнь

плачевную ною» (из народной духовной песни), а другой оптимистично

— «Мятные пряники времени в розовом клюве» (из С.Васильева),

редакция удачно уловила наибольшее напряжение между катастрофизмом, с одной стороны, и экзистенциальной тоской по счастью — с

другой, да, по тому самому простому человеческому счастью.

Опубликованные стихи духовные звучат удивительно своевременно, и уж если искать метафоры времени, то вот они:

Сам Господь нас судить будет на житие вековечное,

все за наше согрешение, за великие беззакония.

Расплачется Мать — сыра земля перед Спасом, перед Господом.

яко девица Пречистая, строховница непорочная:

«Не могу я терпеть. Господи.

Стало на земле много скверности, еще боле беззакония».

Господь на небо возносится, речет Матери — сырой земле;

«Потерпи, Мать — сыра земля, авось рабы Мои испокаются

Не спокаются ж, грешные, не минуть им суда страшного

и второго привошествия

За свое ли согрешение, за велико беззаконие».

(«Стих о Страшном Суде»)

Не менее выразителен будто из нашего дня звучащий «Стих о Кривде и Правде»:

То не два зверя, князь, соезжалися,

То не два лютые соходилися.

То Правда с Кривдой соходилися.

Промежду себя бились, грызлися.

Кривда Правду одолеть хочет.

Правда Кривду переспорила.

Правда в небеса ушла к самому ко Господу, Царю Небесному.

Кривда ж у нас вся пошла по всей земле.

Кривдой земля восколебалася.

От Кривды народ взбаламутился.

От Кривды народ стал неправильный.

Ой, неправильный да злопамятный.

Уже приводившуюся емкую метафору из другого фольклорного текста можно применить и к авторской поэзии наших дней, нашего десятилетия, потому что и авторская поэзия — это звучащая «среди пламени» «песнь плачевная», плач, сгон, причитание.

Еще в начале десятилетия привиделся страшный «Сон» Юрию Кузнецову:

Я уже не поэт, а безглавый народ,

Я остаток, я жалкая муть.

Если солнце по небу зигзагом идет,

То душа повторит этот путь.

Мать-отчизна разорвана в сердце моем,

И, глотая, как слезы, слова,

Я кричу: — Схороните меня за холмом,

Где осталась моя голова!

Эти стихи своеобразно перекликаются с его же давними. 1974 года, строчками: «Бывает у русского в жизни / Такая минута, когда / Раздумье его об Отчизне/Сияет в душе, как звезда». Если раньше отчизна (раздумье о ней) была в сердце, то теперь она в сердце же и разрывается, потому поэт и родина, по Ю.Кузнецову, — одно мистическое тело, одно целое.

Читатели с 70-х годов оценили Ю.Кузнецова как яркого мастера

сумрачных, тревожаще страшных образов, выразительно зловещих символов, но нетрудно заметить, что прежде эти символы обладали несравненно большим художественным объемом. Раньше поэт удивлял, волновал непонятностью, загадочностью космических образов («Битва звезд, поединок теней / В мировых океанских глубинах. / Наливаются кровью моей / Вечный снег и следы на вершинах»). Теперь их эстетическая объемность уменьшилась, возможно, потому, что томительно таинственные тени для поэта слишком наполнились кровью реальности, уменьшился зазор, расстояние между символом и прямым значением слова, предмета, им обозначаемого. Видимо, предчувствие пожара отличается от реального пожара тем, что последний вовсе уж не способствует эстетической выверенности. «Предчувствие древней беды» мучительно захватывало, когда было предчувствием, теперь же оно сбылось, символы сблизились с катастрофической действительностью, точнее даже — с действительностью в преломлении массового сознания, формируемого средствами массовой же информации.

Не удивительно, что определенность, даже однозначность истолкования символов напрашивается сама собою. Что такое, например: «голова» лирического героя осталась «за холмом»? Уж не Киев, вернее, не земля ли бывшей Киевской Руси, и впрямь оставшаяся за границей, за холмом (тем более, что есть прямой намек на Киевские времена — реминисценция из «Слова о полку Игореве»)? Ведь то обстоятельство, что Россия осталась без Руси, действительно не лишено исторического парадоксализма, а уж в ранимом сердце поэта может вызвать самые причудливые образы и ассоциации.

Из «Выбранных мест…» Гоголя — если сильно-сильно сконцентрировать его размышления — известно, что у русской поэзии два источника лиризма: Россия и любовь к царю. За неимением царя остается единственный источник. Но нынешний исторический перелом стал потрясением, вызывающим представление не только о вселенской катастрофе, о конце истории (и без подсказки Ф. Фукуямы), о конце времени и близости Страшного Суда («Близок предел. Счет последним минутам идет. / Из человечества выпало слово: вперед! / Господи Боже! Спаси и помилуй меня, / Хоть на минуту до высшего Судного Дня». — «Наш современник», 1995, № 2); чувство родины окрашивается в поэзии Ю.Кузнецова в трагические тона.

Как же откликаются поэты на угрозу беды, на характерные для конца века настроения катастрофизма и финализма?

От сотрясаемой катаклизмами земли романтическое воображение устремляется ввысь, к образу Небесной России, туда переносит Андрей Новиков свой хрупкий эстетический идеал, спасая его от новых подмен и обманов, туда — подальше от грозящих разрушений — переселяет, перемещает, забрасывает он страну (стихотворение «Страна», «Литературная учеба», 1993, № 2):

Чашу горькую, выпив, разбили,

А страна, что небесная плоть,

Высоко пролетает…

Под силу

Только грому ее расколоть.

В стихах Сергея Гонцова («Литературная учеба», 1994, № 1) на фоне «странной любви» лермонтовского чекана («Не господство старинных затей, / Не величие русской идеи. / Не святые отцы, не злодеи / Помавают печалью моей») появляется ясный внутренний жест, в котором соединены ценности экзистенциальные, человеческие и, если угодно, исторические:

Взгляд мгновенный, простой разговор

Да гнилая вода без остатка…

Верно, это — небесный раствор,

На котором соборная кладка.

Емкий эпитет «соборный» (речь в стихах шла о соборе Бориса и Глеба) напоминает об очень существенной, основополагающей мифологеме соборности, кроме того, «соборная кладка» одухотворена, обожествлена тем, что закреплена на небесном растворе. Этот же внутренний взгляд означает как бы перенесение и собора, и самой России с ее историей в иные, небесные, пределы.

Мотив тоски по родине находим у Григория Вихрова, который никуда иммигрировал и с родной землей в материальном смысле не порывал («Литературная учеба», 1994, № 6):

«По широкой степи молдаванской…»

Что за непогодь в русской душе,

И в столице моей хулиганской,

И в заморском твоем шалаше?

А причина не только в том, что стихи написаны как бы «с голоса» Вертинского (это, кстати, не единственная у него перекличка с эмигрантской поэзией, есть, например, отсылка к Георгию Иванову в стихотворении «Георгию Иванову полегче…»), дело в том, что литературные влияния соединились со вполне сегодняшними впечатлениями:

Внуки-правнуки зло и бесстыже

Раскрутили времен карусель.

Все небесней Россия, все ближе

За пределами наших земель.

Эта мифологема, этот мистический горний предел так настойчиво отвоевывают себе место в стихах, что закономерно и появление прямолинейного, лобового названия книги Игоря Тюленева — «Небесная Россия» (Пермь, 1993). В ней вселенская катастрофа переосмысливается как распад времени: «Сместилась линия весов, / Отпали стрелки у часов, / Секундная и часовая… / Одна минута до утра, / А дальше зеркало у рта / Вздохнет, как бездна мировая». Надо сказать, что у поэта не «кузнецовская» «бездна мировая», а именно живые пластические детали вроде этого «зеркала у рта» или (в другом тексте) «Божьих глаз ресницы» получаются достовернее, чем отвлеченные метафизические построения. Типичное, хорошо знакомое, слишком предсказуемое неприятие действительности очевидно («Я родился не в этой избе /Ив державе другой, I Там был царь-государь / И четыре княжны и наследник…»). И именно на фоне этого неприятия современной жизни возникает стремление найти опору в воображаемом идеале:

Так, значит, есть Небесная Россия,

На холмах облачных алмазный вертоград…

Мечтать, устремляться в запредельное — это ведь в традиции, в нашем душевном складе, который питает поэзию. Поэтому, скажем, к мистическому тонусу нынешних строк Михаила Шаповалова (жаль, что барабанных по ритму) «Града высока духом взыскуя, / Помнить о сроках в пору земную» («Москва», 1995, № 4) мы приготовлены и появившимися в начале десятилетия публикациями Сергея Наровчатова («Никогда взыскующие Града / Не переведутся на Руси») и Федора Сухова («О взыскуемом Граде грустит, / слышит благовест дивного Града). Эти строки были обнародованы посмертно, а поэма Владимира Корнилова «Затемно», напечатанная в его «Избранном» в 1991 году, датирована 1958-66 гг. Там, среди прочего, читаем и такой диалог: «Нет, — я сказал полковнику, — / Этому не бывать. / Нам не такое надо. / Дети большой тщеты, / Все мы взыскуем Града… / — Это от нищеты…»

Но вот вполне легально, а по времени вписываясь именно в нынешний исторический фон, было напечатано стихотворение Олега Чухонаева (в его кн. «Стихотворения», 1989):

Не к этой свободе тянусь,

с годами люблю все сильнее

не родину эту, не Русь,

не хмурое небо над нею, —

и это, конечно! — но, взгляд

бросая на наши равнины,

взыскуешь невидимый град

из этой духовной чужбины.

и где-нибудь на полпути

к Изборску, да хоть и к Дамаску,

почувствуешь с дрожью в груди

блаженную нищую ласку,

и станешь в последней тоске,

свой пепел сжимая в руке.

Нынешняя волна «небесных» мотивов, как бы заново формируемых в последние годы, вбирает и давнюю мистическую мечту по Беловодью, и заостренный лермонтовский мотив «странной любви», и, конечно же, далеко не однозначный опыт как метафизических, так и вполне физических «странствований XX века. Опыт этот, кажется, только сильнее развел страну земную и страну небесную и именно стране небесной делегировал, как говорится, изрядные полномочия. Смею утверждать, что самым пронзительным и художественно выразительным в этих стихах остается «свой… пепел в руке», контрастно соотнесенный с горними высями, и это не пепел экстатического самосожжения, а пепел отгоревшей жизни.

Итак, мифологема «небесная Россия» вбирает в себя несколько мотивов или, если угодно, несколько пучков, групп мотивов:

— духовное возвышение, прославление родины, гордость за нее и

уверенность или стремление уверовать, что она находится под защитой

небес;

— новый вариант Китежа, когда родину в лихую годину прячут —

только теперь уже на небеса — до лучших времен (давнее кузнецовское

«…мы живем на острове одни» можно было бы переделать на «мы живем

на облаке одни»);

— создание романтического варианта небесного Беловодья, небесной России, ее отпечатка, отражения как аналога Града Небесного.

Но не значит ли это, что поэтизируется уже как бы не реальная Россия, но воображаемая? Это-то в порядке вещей, но вот единство (в том числе и эстетическое) земной и духовной субстанций куда-то исчезло. В момент исторического разлома такое мироотношение возможно и даже (ведь уже было сказано Г.Ивановым после другого исторического перелома: «Хорошо, что нет Царя, / Хорошо, что нет России, / Хорошо, что Бога нет»).

Похоже, что вычитанное у эмигрантских поэтов совпало, сошлось с опытом вполне здешним и современным. Поэтому мотивы нынешних авторов напоминают некоторые умонастроения поэтов эмиграции: после России, вне России, без России или в какой-то другой России (хоть и в «небесной»). Ныне, коль скоро распалось время историческое и время человеческое, произошло исторжение, эмиграция лирического субъекта из времени.

Самое время задать вопрос: почему так привлекает вернувшаяся из изгнания русская культура (на всякий случай оговорюсь, что речь идет о том периоде, который принято называть «первой эмиграцией»), ставшая нашим Китежем? Там, до востребования, была сохранена национальная духовность. И, слава Богу, что теперь она востребована. У эмигрантов чувство бесприютности вызывало идеальный образ прежней, утраченной родины («Веревка, пуля, каторжный рассвет / Над тем, чему названья в мире нет», — писал когда-то Георгий Иванов). Но возникает ощущение, что и наши здешние соотечественники выросли в стране, лишенной своего имени. Вот почему видения идеальной России возникали и возникают и у наших современных авторов, как, скажем, у Марии Аввакумовой в диптихе с характерным названием «Поверх России» («Реалист», 1996, № 1):

Поверх России и образов ее,

лихими краснобаями творимых,

есть л и к одной, и свет и зов ее

— нетленной и… гонимой из гонимых.

Как водится, возвращенное «старое» имя, очищенный во времени, в исторической дистанции идеал, ностальгическая мечта не совпали с действительностью, а это важнейший, хорошо известный из истории литературы стимул к реставрации романтической эстетики.

Можно было бы, конечно, совсем уж переводя — в духе реальной критики — разговор в социально-бытовой план, сказать по поводу катастрофизма, финализма и досрочного переселения в «небесную Россию»: друзья, ища резервацию, вы облегчаете себе жизнь, но на небеса нам еще рановато! А то так и получается, как в том народном духовном стихе: «Правда в небеса ушла к самому ко Господу, Царю-Небесному / Кривда ж у нас вся пошла по всей земле». Большей жизнеспособности хочется пожелать!

Но отношения критики и поэзии не столь прямолинейны, чтобы воздействовать друг на друга декларациями, директивами и призывами. Главное в том, насколько мистический порыв не умозрителен, не холоден и не заученно декларативен, а насколько он воплощен в художественную, «небесную плоть» поэзии.

Поэзия, хоть и уставшая, улавливает апокалиптические мотивы, настроения, реагирует на катастрофичность бытия, поэзия, ища спасения, создает романтический образ «небесной России», и образ этот, обобщенно говоря, не отличается единством земного и метафизического начал. Но поэзия ищет жизненные силы — и бытийные, и эстетические. Уставная от великих исторических потрясений и словно выдохшаяся стилистически, она напоминает нам строчками того же Владимира Соколова («Знамя», 1994, № 1):

На нынешнем витке истории

Неплохо обратить внимание

На две кувшинки в акватории

Пруда, лежащего в тумане.

Вот почему, повторяю, заметной оказалась недавняя новомирская публикация стихов провинциальных поэтов под общей шапкой подчеркнуто светлой тональности «Мятные пряники времени в розовом клюве». Словно напоминают о знаменитом розановском ответе на вопрос «что делать?» (летом варенье варить, а зимой — пить с этим вареньем чай) стихи Елены Ягуновой из Норильска «Тарелка спелых вишен на столе», «Нагретый аромат тяжелых лилий».

Пожалуй, наиболее объемно и художественно экзистенциальное начало, чувство полноты жизни выражены в стихах волгоградского автора Сергея Васильева. Хотелось бы надеяться, что этого яркого автора, выступившего почти одновременно в трех столичных журналах («Москва», № 1,1995; «Московский вестник», № 2; «Новый мир», № 4), заметят и критики и читатели.

Нет, он не прячется «в углу стиха», в углу своего уюта, хотя именно уютом веет от его строк («И лучше, право, заварить чайку»), он живет, как и все мы, в реальной повседневности:

Рыжая глина и воздух какой-то противный —

Жирный, асфальтовый, лживый, кооперативный.

Но его социальная озабоченность не отвлеченная, не надрывная, не декларативная, просто она — естественная часть самой жизни, она органична в своем художественном воплощении:

И круги под глазами у нищей страны

Пострашнее, чем звезды над нею —

великолепный, художественно действенный и социально выразительный образ! Дороже всего в его стихах упоение звуками и красками, которые напоминают о бескорыстной любви к самой жизни, о богатстве (отнюдь не музейном) отечественной культуры, начиная с народного лубка и кончая акмеистской пластичностью и овеществленностью слова. Нужно, право же, обладать изрядной смелостью, а это, скорее всего смелость быть самим собой, чтобы свободно отдаться чувству благодарности за счастье жизни:

Ложечка тенькает тонко о стенку стакана,

Длится и длится, синица, твое чаепитье:

Мятные пряники времени в розовом клюве,

Иней на грудке и щебет веселый в гортани.

И удивленно ты пьешь из январского утра

Всплески зари, обжигающей нежное горло,

Пьешь, холодея внезапно от капель морозных

И ужасаясь кипящему в сердце восторгу.

Это, конечно, зрение живописца (при желании можно найти «реминисценции» из Кустодиева, Куинджи, Борисова-Мусатова и лубочных картинок), осложненное метафорическим зрением поэта, но главное, что тут нет холодной умозрительности:

Жирную зелень рощ отражает пруд,

Кем-то подвешенный к самым высоким кронам,

Спрятавшим речь улиток в сырой изумруд

Мхов, но позволившим вволю орать воронам.

Пластичность, осязаемость его образов не делает их бухгалтерски описательными именно потому, что они — по наполняющему их мировосприятию — не равнодушные, не выдохшиеся:

И вмерзший осколок звезды, не успевший сгореть,

Торчит из ведра так, что можно о край уколоться,

Русская провинция, этот не иссякший еще источник талантов, напоминает нам об остатках простой, спокойной жизни, запасе жизненных и творческих сил. Поэтому пусть в сегодняшнем круге, кроме уже упомянутых здесь С.Васильева, Е.Ягуновой, М.Сопина, Е.Карасева, И.Тюленева, С.Гонцова, А.Новикова, прозвучат имена (называю только недавно опубликовавшихся) А.Коковихина, Е.Курдакова, ВЛапшина, Б.Сиротина, Б.Петухова, М.Дидусенко, Св.Кековой, Ю.Фадеева, Ф.Черепанова, Е.Шмуляковской, Т.Арсеньевой, К.Васильева, А.Дьячкова, А.Полякова, Ю.Савченко…

И пусть поэзия своевременно напомнит, что кроме России небесной есть и Россия земная.

1995