«Журнал литературной критики и словесности» продолжает публикацию избранных статей известного литературного критика (1951-1998), доцента Литинститута

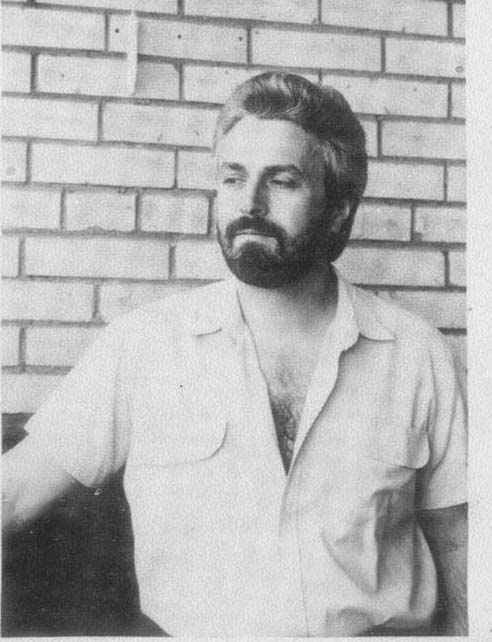

Владимир СЛАВЕЦКИЙ

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 80-90-х годов XX ВЕКА (тенденции, развитие, поэтика)

Часть 5.

«СЕМЕЙНЫЙ СОНЕТ и ХОЛОСТЯЦКИЙ ВЕРЛИБР»

(Возвращение любовной темы в поэзию)

Любовь, как известно, не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Во всяком случае — не только. Это еще и страсть,

Угрюмый, тусклый огнь желанья.

И если вы станете уверять меня, что в 19 веке писали только о сугубо духовном «съединенье, сочетанье», я с этим не соглашусь.

Была ли страсть в стихах «серебряного века»? Была. Один пример из Брюсова приводит рассерженный Бунин: «Альков задвинутый, / Дрожанье тьмы. / Ты запрокинута / И двое мы».

В советское время любовная лодка разбилась не столько о быт, сколько о непрерывное и надрывное — на пределе сил — созидание светлого будущего.

Наконец, в 90-е, после длительного поста, грозившего уже атрофией чувств, страсть вырвалась наружу — подчас в самых причудливых формах и проявлениях.

Что вызвало ее к жизни? Протест против сравнительно недавнего ханжества? Раскрепощенность нравов, личного и общественного поведения? Вид и запах крови, повсюду преследующий нас? Заразительный пример прозы и видеокультуры? Боюсь, и то, и другое, и третье, и четвертое.

А ведь еще недавно мы недоумевали по поводу исчезновения любовной темы из поэзии и даже говорили о необратимости этого явления. Но, кажется, поторопились. Три книжки поэтов разных поколений сошлись на моем письменном столе, и основная их тема — страсть.

Тоска мужская

Кто-то сказал, что художественное произведение развивается по той же схеме, что и акт интимной близости: экспозиция, нарастание, пик, спад. Если это так, то вещи Евгения Блажеевского иллюстрируют эту теорию буквально. Про это много стихов в его книге «Лицом к погоне» (М., Книжный сад, 1995) — особенно если сравнить ее с давней молодогвардейской книжкой 1984 года «Тетрадь», в которой центральное место занимала обширная стихотворно-прозаическая «Попытка лирического отчета о командировке на один из участков Курской магнитной аномалии».

Для лирического стихотворения хватило бы фрагмента, небольшой психологически насыщенной детали. Эта деталь разрослась бы в метафору, символ, стала бы законченным и самодостаточным воплощением лирического настроения:

Туда, где в матрасе вспоротом

Томилась трава морская,

И злым сыромятным воротом

Душила тоска мужская.

Туда, где немыслимо пятиться,

И страсть устранила намек,

Когда заголяла платьице,

Слепя белизною ног.

Когда опрокинула плечи,

Когда запрокинула взгляд…

Ну и так далее…

Но в большом стихотворении «Последний посетитель», где герой вспоминает, как проводил женщину в свое холостяцкое жилище, детализация, в общем, бунински прозаическая, как и в первой строфе: «И липнет к ладоням пластмасса / Невытертого стола». Но есть в стихотворении одна великолепная деталь, готовая стать символом. Ведь сыромятный кожаный ворот — это собачий ошейник, поводок, на котором держат человека люди, жизнь, судьба, обстоятельства. Это и одиночество, и свобода-несвобода, и другие экзистенциальные оттенки смысла, воспринимаемые — в стихе — вполне выпукло.

Но деталь погружена в описательно-повествовательный контекст: в начале в порядке экспозиции идет описание шашлычной, потом — по нарастающей — воспоминание о близости с «кустодиевски красивой» женщиной, а затем — по затухающей — возвращение к шашлычной.

И если здесь по мере развития сюжета происходит еще и накопление символического, поэтического «вещества», то в иных случаях «физика» так и не преобразуется в художественную метафизику. Например: «Возможно, бред все это, но зачем / Я не могу насытиться тобою?.. / Как за копье судьбы берусь за член, / Готовясь к упоительному бою…» Что и говорить, тоже …пластично и осязаемо… Пожалуй, и пародист не справился бы со своей задачей более успешно.

В названии книги стихотворений Евгения Блажеевского «Лицом к погоне» запечатлен жест — живой, энергичный и, надо сказать, не чисто лирический, а по меньшей мере — балладный. Так оно и есть: это заключительная строка из «Баллады о беглеце», где есть не то что сюжет, развернутая ситуация: человек убегал от погони, уже кажется, совсем убежал, но оказалось, что он не в силах убежать от своего прошлого, от самого себя.

Автор тяготеет к повествовательности, подробной описательности, хотя, понятно, перед нами не собственно сюжеты, а осколки сюжетов, отдельные эпизоды, более или менее психологически выразительные детали событий.

Венок сонетов «Осенняя дорога» автор в одном месте характеризует как «повесть небезупречную». Разделим это словосочетание на составляющие. Первое: это если не стихотворная «повесть», то по крайней мере — лирическая поэма. Венок, как видно из магистрали (конспективно вбирающего в себя содержание всей композиции), не сугубо философичен, он не лишен рефлексии по поводу каких-то реальных событий в биографии лирического героя:

По дороге в Загорск понимаешь невольно, что осень

Растеряла июньскую удаль и августа пышную власть.

Что дороги больны, что темнеет не в десять, а в восемь,

Что тоскуют поля и судьба не совсем удалась.

Что с рожденьем ребенка теряется право на выбор,

И душе тяжело состоять при раскладе таком,

Где семейный сонет исключил холостяцкий верлибр

И нельзя разлюбить, и противно влюбляться тайком…

По дороге в Загорск понимаешь невольно, что время —

Не кафтан и судьбы никому не дано перешить,

Коли водка сладка, коли сделалось горьким варенье,

Коли осень для бедного сердца плохая опора…

И слова из романса: «Мне некуда больше спешить…»

Так и хочется крикнуть в петлистое ухо шофера…

Что ж, попытки придать венку сонетов некоторую сюжетность, а значит большую читаемость известны в истории поэзии и вполне объяснимы, тем более что это вообще соответствует характеру поэзии Е.Блажеевского.

Второе: и магистрал, и венок в целом действительно не то что «небезупречны», но относятся к там называемым «вольным», то есть не соблюдающим канонов. Композиция более-менее сонетная: в катренах тема развивается по нарастающей, а в терцетах — по обобщающе-нисходящей линии, но вот «замка» в последней строке не видать, если и есть «замок», то его роль выполняет цитата в предпоследнем стихе: «Мне некуда больше спешить».

Сонеты написаны не на четыре-пять рифм, как «положено», а на семь, рифмовка терцетов не подходит ни под один канон: АбАбВгВгДеДЖеЖ, в русской поэзии не сложилась традиция строгого соблюдения канонов. Рифма не везде точная: есть добавление-усечение («власть-удалась»), замена согласных звуков («осень-восемь», «время-варенье») и даже разноударная рифма («выбор-верлибр»). Последнее, впрочем, не сильно ощущается из-за звонкости рифмующихся согласных звуков. Плюс — сонорности одного из них.

Стихотворный размер — редкий для русского сонета (в чем — исключительность опыта данного автора): пятистопный анапест со слегка подвижной цезурой. Кстати, эта напевность тоже вполне в духе Блажеевского, у него довольно много трехсложников. И вообще он предпочитает регулярные размеры с ощутимыми в целом словоразделами. Иногда, впрочем, в текстах совсем уж повествовательных регулярные размеры безрифменные («Повесть»).

Чистых верлибров мало («Транзитный пассажир», вторая часть «Нины» и «Любовь»). Зато есть двадцать одна «японская» танка. Эти 57577-сложные нерифмованные пятистишия, которые можно считать силлабическими, хоть и метафоричны, по не лишены и прозаично-пластического начала:

В комоде дома,

В ящике-комнатушке

Живет старичок

Ненужный, словно носок,

Оставшийся без пары.

(«Вдовец»)

Но вернемся к венку сонетов. Хоть он — по обыкновению — и нудноватый получился, но там есть остроумная строка: «… семейный сонет исключил холостяцкий верлибр». В формуле многое сошлось: и тематическое («диалектика» «холостяцкой» поэтической романтики и дисциплинирующего чувства долга), и версификационное (разные степени стиховой дисциплины и речевой раскованности). Строка звучит обобщающе и в отношении состояния современного стихосложения, где — и впрямь — регулярный стих все же не уступает позиций верлибру. Можно говорить о разных полюсах: полюсе предельной свободы и крайней строгости. Между ними и пытается обрести себя современный стих.

Ода поршеньку

Появление «стихопрозы» Николая Кононова объяснила Ирина Роднянская в статье «Назад — к Орфею!» («Новый мир», 1988): «Русская поэзия — настоящая твердыня «прежнего стиха», а значит и прежнего образа поэта: согласителя противоречий, укротителя хаоса, Орфея … Русская «стихопроза» нашла для себя компромиссный эквивалент верлибру — рифмованную расшатанную длинную строку».

Что же касается основной темы поэта, то судя по книге «Лепет» (Санкт-Петербург, «Пушкинский фонд», 1995), — это эротическое начало, страсть. Описание страсти можно было назвать предельно натуралистичным, если бы она не была надежно упакована в прихотливые перифразы, в еще мандельштамовского чекана косвенную образность, уклончивые обороты, иносказания, ассоциации и т.п. Да ведь в противном случае «поршенёк» был бы таким же осязаемым, как и «копье судьбы» у Е.Блажеевского.

Жаль, что мне пока не удалось услышать, как читает стихи сам автор, но, пожалуй, в связи с версификацией Николая Кононова вспомнишь и о раешнике, «народном стихе, в котором единственным фонетически организующим началом является членение на строки и рифма (обычно парная) в конце этих строк» (М.Л.Гаспаров). В книге «Лепет» тринадцать стихотворений из сорока шести имеют парную рифмовку.

А еще МЛ.Гаспаров пишет о раешнике: «Никакой закономерности числа и расположения слогов и ударений в строках нет». Это тоже — но крайней мере если говорить формально, — подходит к нашему случаю:

Так при попутном ветре ты добираешься туда, для чего потребен

язык — но не нужно слово,

И эта скользкая одиссея, клейкий диснейленд, уикэнд тихого

рыболова,

Чей розовый якорек когтит мой Ямал, его ледовитое устье,

Криминальной песенкой Шуберта о молочной форели, и этих трелей

боюсь я

Здесь самая длинная строка — двадцать восемь слогов (!), а в анонимном тексте 17 века «Сказание о попе Саве и о великой его славе» счет слогов в строке доходит до двадцати девяти: «А кто за крамою ходит и как ему не вспитаться, только у ворот его никто не стучится…»

Другое дело, что в старинном русском раешнике сверхдлинные строки скорее редкость, чем закономерность, в основном же стихи вполне вопринимаемы на слух (еще более устрожен раек в пушкинской «Сказке о попе и работнике его Балде»), а у Н.Кононова это, кажется, принцип, выработанный и во взаимодействии с сегодняшней поэзией, в том числе — сравнительно недавними «барочными» образцами. Если у Бродского фраза бесконтрольно и бесконечно переползала из стиха в стих, то Н.Кононов пытается снова загнать, затолкать предложение в ритморяд (у него мало переносов!); но ведь она, фраза, уже растянута; вот и получается такой длиннющий стих.

Что касается ритморяда, то это все-таки вольный акцентник: в данном случае количество ударений в строке — от пяти до десяти, междуударный интервал колеблется от нуля до пяти слогов. Едва ли Н.Кононов совсем отменил закон единства и тесноты стихового ряда. С единством действительно неясно, потому что длиннющая нецезурованная строка читается не «за раз», а как бы в несколько толчков -синтагм, причем неупорядоченных толчков: до трех-четырех на стих. Зато уж теснота тут просто повышенная. Если бы строка была, к примеру, выстроена «в лесенку», то было бы проще читать-артикулировать, а так читателя словно что-то гонит к концу, к рифме, чтобы охватить строку, ухватить рифменное созвучие, хотя бы отчасти организующее, объединяющее.

И вот мой поршенек поспешает в тебе, и я это наблюдаю в разрезе,

В римском двигателе внутреннего сгорания, толчее виллы Боргезе,

Где среди белковых туристов, прости Господи, Афанасий Фет и

Федор Тютчев,

Превратившись в липкое пламя, собираются хлынуть из тучи,

Но одному мерзит все: от лживого зноя до музейной зевоты,

А другому все газ веселящий, сердца легкие обороты.

И самовоспламеняющиеся женщины, как и гаснущие от чахотки,

Изливают из меня семя, кепочки стыда отбросив,

стянув смущения

пилотки.

Излучается и впрямь лепет, глухой, жаркий, томный лепет рвущейся наружу и извергающейся страсти. Достаточно долго загоняемой внутрь, чтобы теперь попытаться взять реванш, отбросив стыд, вырваться, подчинить поэта, сделать его рабом или рыцарем страсти.

Но страсть вырвалась как раз к концу кровавого и совсем уж усталого века, а посему служение, видать, проявляется и в том, чтобы и нервы обожженные пощекотать, и чувства атрофированные искусственно разогреть.

Призвание

К многочисленным поэтическим и прозаическим суждениям о предназначении поэта и поэзии добавим еще одно, высказанное талантливым Александром Коковихиным в книге «Около себя» (Йошкар-Ола, Марийское кн.изд-во, 1995): Я не умею воевать,

редуты брать одной ногою,

мое призвание — кровать

с тобой — нагою…

Может быть, если бы на дворе не шла гражданская война, поэт так не сказал бы или сказал бы как-нибудь не так… Но в этих стихах есть и живая, активная интонация, они рассчитаны на произнесение и слушание. Как и другие:

Тонкий рот да глаза печальные,

да волос неприбранный сад —

все красивое так банально,

что не хочется продолжать.

Ты замри. Осторожно раздену.

Подбородок. Линия. Бред.

Я люблю и собой не владею,

но пытаюсь закончить портрет.

И рисую сухими губами,

но к тебе — обжигая, слепя —

ничего не могу добавить,

разумеется, кроме себя.

Есть, есть у этих стихов и тембр, и линия голоса — пусть слегка напоминающая о русском модерне, о плавно изломанных, намагниченных эротизмом дольниках начала века. Конечно, разноударная рифма в первой строфе не новость, но вынесение несколько даже чрезмерно «культурного» слова «банально» в рифменную позицию, заострение то есть, остранение банальности, одновременно эту банальность обыгрывает и снимает.

Не говоря уже о том, что стихи несомненно обостряют «зрительные» возможности нашего эстетического чувства:

уже бежали мои губы

по синусоиде груди.

И даже напрягают «зрительный» метафоризм:

Целоваться страстно хочу с тобою,

как шофер со шлангом,

трубач с трубою,

я тебя люблю и приму любою.

Это у скульптора Вадима Сидура есть такие фигуры: у целующихся губы слились в одну сплошную «трубу», единый «шланг». Не знаю, приезжал ли поэт смотреть эти изваяния в Москве, в музее Сидура на ул,Новогиреевской. Однако и «бестелесный» поэтический образ здесь, хоть и рискованный, по-моему, в выразительности и страстности не уступает, благодаря единству прямого называния страсти и резкости сравнения.

Очевидно, что поэт подзарядился и смелостью, размашистостью русского авангарда «раньшего времени»; у него есть даже ссылка — пусть шутливая — на Маяковского, на его решение любовной темы: «Слабо! Слабо, как Маяковский, / бежать во двор дрова колоть!» Не по конкретному содержанию, но «по акту творчества», как выразился один критик в прошлом веке, сходство есть.

Но сам-то темперамент не позаимствуешь и не сыграешь. Нужно иметь, как Коковихин, отвагу, чтобы вообще браться за любовную тему, чтобы не смущаясь писать и как бы совсем просто («Как подвьшивший романтик / в перевернутом закате, / развяжу последний бантик / на твоем вечернем платье»), и с космическим замахом («Чтобы броситься в пустоту / черных дыр / бесконтрольных губ»).

Незаурядный темперамент узнаешь и тогда, когда его пытаются скрыть. А то, что любовь— спасение, прибежище на фоне окружающего безумия, становится особенно ясно, когда отношение к этой самой действительности, пытающейся залезть в душу, как в карман, выражается определенно:

Мне хочется, когда я одинок,

когда вот-вот раздавит говорильня,

мохнатой бабочой упасть на потолок,

сложив тяжелые раскрашенные крылья…

И замереть, как зрения обман,

цветком в наштукатуренной пустыне

над миром, гениев с позывами пустыми

в меня проникнуть глубже, чем в карман.

«Позывы пустые» — это все-таки плохо, потому что неточно, непонятно, о какого рода «позывах» идет речь. А вот замереть бабочкой, «как зрения обман», — это удачная формула, хотя и безнадежная по смыслу, ибо речь, в сущности, идет о способе укрыться от мира, который ловит-ловит человека и, конечно же, его поймает.

Да он, мир, и не отпускал его никуда, человека-то. Будь ты беден или богат, «новый» или «старый», «правый» или «левый». Так и будешь, сцепив зубы, скрепя сердце, в черном, безнадежном, беспросветном отчаянии жизненную лямку тянуть, как в «Болотном гимне». Эти стихи— пример того, как социальное чувство, направленное вовне, в мир, в том числе и в общественные отношения, перерастает в экзистенциальное, потому что в стихах речь вообще идет о людских судьбе-бессудьбе, времени-безвременье, смысле-бессмысленности жизни: «Темень, слякоть, негде согреться. / Данко вынул горящее сердце, / прикурил и вставил обратно. / Ну и ладно. / Обойдемся, сдюжим, нас много, / не нашедших защиты у Бога, / коченеющих и пропащих; / но молчащих / … Мертвый лес: ни зверя, ни птицы. / Ищут отдыха самоубийцы. / А я жду не дождусь просвета / между веток».

Ну вот: ровно сто лет назад писали, что Данко вынул из груди горящее сердце и ценою своей жизни спас людей, вывел из гибельного леса, из тьмы и болота. Но не тут-то было, оказывается, это была ошибка, иллюзия.

А был ли Данко?

«Крутой» эротизм современной поэзии, эротизм как смысл существования — это и оборотная сторона разочарования, компенсация социального нигилизма, отсутствия иллюзий (даже красота — «банальна»!). Но под конец заглянем все-таки еще раз в 19 век:

Сей поцелуй, дарованный тобой,

Преследует мое воображенье:

И в шуме дня, и в тишине ночной

Я чувствую его напечатленье!

Сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой —

Мне снишься ты, мне снится наслажденье!

Обман исчез, нет счастья! и со мной

Одна любовь, одно изнеможенье.

Надеюсь, никто не станет настаивать, что в этом стихотворении Е.Баратынского речь идет о поцелуе брата и сестры? От братского поцелуя изнеможенье не наступило бы.

Но ведь целомудренно написано?

Целомудренно!

1996