Журнал литературной критики и словесности» продолжает публикацию в разделе «Классика жанра» цикла избранных статей известного литературного критика, доцента Литинститута, ушедшего от нас осенью 1998 года…

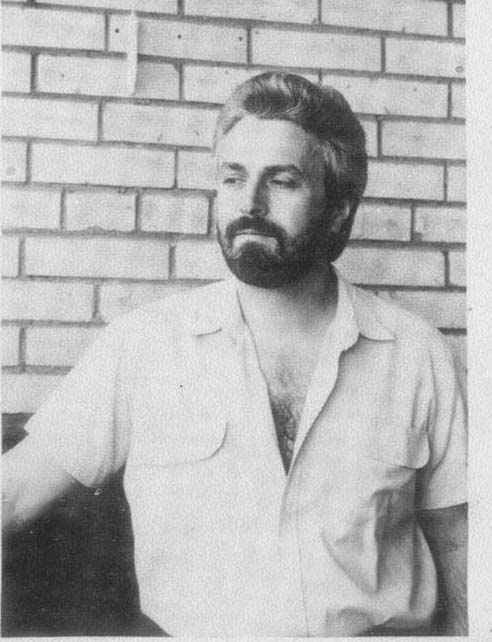

Владимир СЛАВЕЦКИЙ (1951-1998)

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 80-90-х годов XX ВЕКА (тенденции, развитие, поэтика)

Часть 2

ПЛАСТМАССОВАЯ ЭПОХА И ЖИВАЯ ЦЕЛЬНОСТЬ СТИХА»

(Экстенсивное и интенсивное в поэтическом стиле)

Важнейшей стилевой проблемой последних десятилетий была диалектика интенсивного слова, идущего в глубь, и экстенсивного, охватывающего мир вширь. Поэзия не закрыта для описательных слов, но она отбирает их и не без борьбы, не без сопротивления материала преобразует из бытовых в художественные. Приемы не могут быть плохими или хорошими, скажем, «о достоинстве метафоры можно судить лишь в зависимости от целей, которым она служит» (М.Бахтин). То есть необходим конкретный разговор: интенсивная метафора или экстенсивна, вскрывает ли она новые грани, обнажает суть предмета или холодновато отражает эти грани в осколках своих зеркал. Перешел «рост речи» в художественное качество или нет.

Драма самодовлеющего приема

Работая над статьей, легшей в основу этой главы, автор заранее отмел соблазны фельетонности. Старался не подгонять поэтов под одну планку, ничего не упрощать в рассматриваемых произведениях, — и, конечно же, не мог не сказать, что живое, природное, теплокровное не напрочь вытеснено из стихов чужеродным, придуманным, «артефактным».

Так вот, Иван Жданов. Он смотрится отдельно от многих, уже потому, что не объявляет лишними, не выносит за скобки этические категории: совесть («Ты, смерть, страшна не на миру, а в совести горячей…»), чувство вины («и некуда бежать, как от вины»).

Про стихи Ивана Жданова не скажешь, что им вовсе чужд лирический порыв. Живое, природное, интенсивное начало из их образности не исчезло:

Храпя, и радуясь, и воздух вороша,

Душа коня, как искра пролетела,

как будто в поисках утраченного тела

бросаясь молнией на выступ шалаша.

А вот еще органичный, не лишенный живой целостности образ:

Мелкий дождь идет на нет,

окна смотрят сонно.

Вот и выключили свет

в красной ветке клена.

Однако дальше поэт, выдерживая прием, начинает конструировать и появляется холодноватая «полость мира»:

И внутри ее темно

и, наверно, сыро,

и глядит она в окно,

словно в полость мира.

Во взаимодействии стихийного и рационального первое отступило, второе оказалось более напористым.

Вообще, у И.Жданова сплошь и рядом видим: дав в первой строке, строфе густую «эссенцию» образа или мысли, поэт, как это зачастую бывает, затем все больше и больше ее разжижает, разбавляет, плотность поэтической материи не выдерживается, интенсивное перетекает в экстенсивное.

Характерный пример — следующее, во многом программное для поэта стихотворение:

Все лишнее для человека соединилось в нем самом

во всем, что лишним и ненужным он никогда не назовет.

В нем век от века прижилось желанье быть неуловимым

для пустоты и быть понятным хотя бы только для себя:

лежать под солнцем, ощущая луны движенье за спиной,

стоять в воде и тихо видеть, как сквозь него течет вода,

как от него от стука сердца бегут пронзительно круги…

Очевидна отсылка к пастернаковскому методу (ср.: «образ входит в образ», «предмет сечет предмет»), который В.Набоков в известной эпиграмме назвал «стереоскопичностью». Идея тоже очевидна и даже декларативна: все лишнее, что помогает человеку понять себя и людей, видеть дальше и глубже, — это отнюдь не лишнее, а, напротив, очень даже необходимое. Существенно, что поэт ищет «лишнее» в самом человеке, не вынося его за скобки.

В принципе «лишнее» — это весьма уважаемая и необходимая в искусстве категория. В идеале она объясняется желанием охватить новые участки действительности и человеческой души, находить иные ракурсы, углы зрения в поэтическом постижении мира. Отсюда и осознание необходимости «излишеств» многоступенчатой, преизбыточной образности. Вместе с тем никуда не денешься от того, что «лишним» в человеке должны мы признать нечто таинственное, необъяснимое, не до конца познаваемое. Однако поэт как бы все знает про лишнее, иррациональное. Это охлаждает, ослабляет энтузиазм чтения.

И.Жданов вполне последователен в отражении известной парадоксальности, алогизма существования. Поэт работает на приеме не столько бокового, косвенного зрения, сколько перевернутого видения, оживляя, видимо, опыт французской поэзии. Опрокинутость мира чувствуется поэтом: «Перевернуть бы дом — да не нащупать дно», «птица — это тень полета». Если, например, речь идет об отражении в некой зеркальной поверхности, то отражение получается как бы не прямое, а «обратное», то есть поэт больше пишет не о том, что или кто смотрит в зеркало, а о том, что смотрит из зеркала: «Он отражается в воде. / И волны, крыльями шурша, / и камни, жабрами дыша, / следят за ним», «Вода в глазах не тонет — признак грусти», «Внутри деревьев падает листва / на дно глазное», «кто б сумел помочь мне вырвать / себя из глаз, пророчащих участье».

Мир как бы несколько сдвинулся с устойчивой оси; центр и периферия, большое и малое, замкнутое и распахнутое меняются местами.

Сам путь к человеку, к людям очень непростой и непрямой. Не случайно в стихотворении «Контрапункт» герой вроде бы погрузился в себя настолько, что ушел «в иголку», однако, оказывается, это делалось для того, чтобы вернуться в мир, к людям:

… стоит уколоться

кому-нибудь, как вдруг

свет заново прольется

и мир во мне очнется

и шевельнется звук.

Это один из многих примеров, когда мысль идет окольным, огибающим, захватывающим «лишнее» путем, а то и вовсе от обратного, от отрицания привычного. Точнее говоря, как бы отрицания, потому что с помощью отрицания нередко утверждаются в общем-то вполне традиционные и даже банальные идеи. Зная правила игры, уже соображаешь: когда поэт утверждает: «Ты, смерть, страшна не на миру, а в совести горячей», то не потому, что он отрицает пословицу, а потому, что он эксплуатирует ее второй, параллельный, словесно не сформулированный смысл: на миру-то умереть легко, но как мучительно разбираться со своей совестью наедине. И если читаешь: «Иуда плачет — быть беде», то это не значит, что поэт пожалел Иуду, а, напротив, потому, что он настаивает на несмываемости его греха.

Есть угроза, что, открыв ключ к прочтению метафор, читатель из сопереживающего человека, непосредственно воспринимающего целостный мир произведения, станет или любопытствующим дешифровщиком, или скучающим комментатором: «написано то-то, а подразумевается то-то».

Вот читаем, например, очень совестливое по заключенной в нем мысли стихотворение, опубликованное уже после первой книги поэта:

Если горы читаются слева направо

или так же неспешно в обратном порядке,

но не снизу — как днем, и не сверху — как ночью,

это значит, что время устало воочью,

отказалось от возраста, и без оглядки

изменилось его неподкупное право.

Вы уже сообразили, уважаемый читатель, что речь идет не о горах, а о длине и траектории взгляда на раскрывшуюся перед лирическим героем перспективу жизни: можно несуетно, «неспешно», свободно и с достоинством жить, а можно смотреть на будущее как на покорение очередных вершин. В первом случае время «устанет», то есть отступит, будет невластно над тобой; во втором — об этом подробнее написано в следующих строфах — ты сам станешь рабом своей суетности, будешь зависеть от времени, которое неумолимо погонит тебя от вершины к вершине, потому что остановиться в этой гонке не так-то просто.

И когда ты в угоду бессчетным затеям

навязаться захочешь какой-нибудь цели,

расплетая дорогу на тропы провидца

………………………………………….

вот тогда ты увидишь впритык, изумленно

прозревая, что нет ни вблизи, ни в округе

ни тебя, ни того, что тебя возносило.

Так вот (продолжим комментарий), если человек подчинит себя некой суетной цели и попытается стать провидцем (в том смысле, что начнет рассчитывать свои ходы), то он утратит истинный жизненный путь, станет несвободен в выборе, ибо «затея» раздробит, измельчит путь, а человек останется в пустоте.

Ты поймешь, как ужасно зиянье канона,

ты — аспект описанья, изъятый в испуге,

наводящая страх бесприютная сила.

Цель превратилась в тирана, а человек — в объект ее манипулирования, «объект описанья» и «бесприютную», то есть бесполезную силу. Далее поэт, верный себе, накапливает аргументы по принципу от противного:

Можно вынуть занозу из мака живого,

чтобы он перестал кровяниться в отваге,

можно вынуть историю из пешехода,

научить красотой изнуренное слово

воздвигать закрома из болящей бумаги,

чтобы в них пустовала иная порода.

То есть можно, конечно, умертвить живой цветок, описав его в стихах, опустошить человека, поведавшего тебе свою историю, — ради служения красивым словам; а из бумаги, на которую излита боль, можно воздвигать себе закрома благополучия.

Можно, конечно, эксплуатировать заемную духовность:

Можно сделать парик из волос Артемиды…

Чтобы им увенчать безголовое тело…

Можно сделать товаром свои страданья:

Тиражировать шок, распечатать обиды…

Теперь автор, подводя итог, почти переходит на открытый текст:

но нельзя, потому что… И в этом все дело

Вывод ясен: суетное нанизывание псевдовозвышенных словес приводит к падению художника:

Ты увидишь, что горы уходят и с каждой —

горизонт и возможность иного простора

и уменье запомнить времен исчисленье.

Если только тобой управляет паденье

в неуемную жажду высот разговора —

все терзанья твои объясняются жаждой.

Только вот рационализм излюбленной «опрокинутой» конструкции («паденье в высоту») снижает энергию чувства, которая могла проникнуть к сердцу, что для поэзии было бы важнее в силу эмоциональной ее природы.

Но (если воспользоваться образом из этого же стихотворения) противоречие в том, что сам поэт «вынул» «занозу из мака живого». Живой цветок, которым могло бы стать стихотворение, все-таки не «кровянится в отваге». Мне скажут, что произведенное комментирование — это опыт прочтения подтекста. Однако, думается, подтекст должен мерцать в глубине, а эта глубина ощущается как бездонность, если все-таки сохраняется некая доля неразгаданности, тайны. Но когда дан ключ к разгадке, когда поэт как бы договаривается с читателем о правилах игры, о полном замещении, перенесении смысла (горы — не горы, дорога — не дорога, цветок — не цветок, парик — не парик и т.п.), Глубина теряется, обнаруживается отслоение, отдельность метафорического узора от смыслового уровня, несращенность этих уровней.

В этом стихотворении Ивана Жданова — исповедь человека глубоко осмысливающего и искренне переживающего драму самопознанья, драму «паденья в неуемную жажду высот разговора» и одновременно — запечатлено мучительное желание спастись от этого «паденья», обрести нравственную и эстетическую опору.

«Рост речи» или «завитки вокруг пустоты»?

Ощутимо экстенсивное начало в поэтике Алексея Парщикова, например, в стихотворении «Фото», где «своими словами» воспроизводится фотографический эффект, умножение движущегося предмета: «Бегун размножит веером легко / от бедер дополнительные ноги, / сам за собой построится гуськом / и дышит сам себе в наспинный номер». Любитель поэзии вспомнит, вероятно, строки Н.Заболоцкого, прочитанные, как видно, и нынешним автором: «А бедный конь руками машет, / То вытянется, как налим, / То снова восемь ног сверкает / В его блестящем животе» («Движение»), — и заметит, что стихи учителя сложнее, ибо если тому удалось по-своему передать динамику, то молодой поэт лишь произвел раскадровку движения на отдельные фазы.

У Алексея Парщикова по-своему цепкое зрение. Например, когда-то в стихотворении «Парк» он сравнил тень от кроны дерева — с неводом, рыбацкой сетью:

Растенья, кроной испаряясь, плывут, по солнышку сверяясь, забрасывая невод тени…

Но все видимое поэтом распадается, растрескивается, рассыпается на отчужденные части:

выуживая части тела.

Мы, как античность из раскопок,

в развилках трещин…

Возможно, здесь есть и ностальгия по цельности мира, по утрачиваемому единству человека и природы, возможно, и впрямь есть в метафоре некое действенное начало, коль скоро дерево пытается тенью собрать, соединить дискретный мир человеческий? Но эта же тень и делит человека на части…

В других стихотворениях — та же вивисекция, рассекновение. Уже на нашей памяти было упоение любознательностью у А.Вознесенского: «Мы спаривали двух лягушек…» и реакция на эту «улыбку познанья» в «Атомной сказке» Ю.Кузнецова. Теперь мы переживаем новый, компьютерный, виток НТР, и вот уже молодой прогрессист с наивным и небезобидным любопытством разрезает живое, чтобы посмотреть, что там внутри: «Статичны натюрморты побережья: / трофеи солнца и мясная лавка / (видимо, это человеческие тела — В.С.), где нас вода ощиплет и разрежет, / чтоб разграничить голову и плавки» (ср. со «Школой жуков» Н.Заболоцкого, где женщины говорят о младенцах: «Горы живого сложного мяса / Мы кладем на руки человечества»). И, кажется, есть едва улавливаемая апатичная грусть о том, что вина за дисгармонию перекладывается на безвинную природу (а, может быть, я придумал эту грусть, ища подтекста в стихах А.Парщикова, но, признаться, грустно):

Высоковольтный дуб на совести заката…

И неспособность противостоять разрушению, сохранить хоть что-то живое. А ведь была в природе гармония, музыка, упущенная людьми: «И польский камышей. И зависть музыканта». («Польский» — то есть полонез). Во всяком случае, несмотря на невнятность стиха, очевидна реминисценция из Тютчева (ср.: «И стройный мусикийский шорох / Струится в зыбких камышах»).

Но послушаем, что сам автор говорит о своих стихах в предисловии к книжке «Днепровский август» (Молодая гвардия, 1986): «Думаю, что и в наше время важно уметь воображать, создавать образы, в которых не терялось бы богатство реальности. Для нас с вами общезначимы такие вещи, как, например, вирусы, наследственность, компьютеры… А какой вещный мир, скажем, у Гомера? Побережье, флот, крепость, колесницы, в небе человекообразные боги. Он изобразил все соразмерно человеку. А мы должны уметь вообразить пространство… внутри бактерии!» А человек-то куда денется? — хочется спросить у поэта. Неужели прогресс ведет нас не вперед к человеку, а назад — к бактерии? Впрочем, и в проникновении в бактерию есть некая поэзия, если только искать сопряжения с человеком, а не просто описывать бактерию изнутри. Оставим же ученым то, что они и без нас умеют делать. Коль скоро у поэзии другая задача — творить живую целостность образа, адресованного к эстетическому чувству читателя, ко вкусу, который, «хотя и образован культурой, все же сохраняет характер непосредственного чувства» (Гегель).

Логика дальнейших рассуждений Парщикова тоже любопытна: «Не мы меняемся, а пластика, язык, знаки времени. Они — переменные величины нашего космоса. Постоянные — заповеди добра и реакция сердечной мышцы на адреналин». То есть нужно лишь констатировать «знаки времени», а заповеди добра можно вынести за скобки, с ними-де все ясно, они постоянны. Однако поэзия проникает в суть явлений не на техническом уровне, а на духовном. Если же у поэта зрение духовное вытесняется зрением фотоаппарата или микроскопа (а именно это происходит сплошь и рядом у автора), будет ли это прогрессом?

А.Парщикову явно небезразличны параллели с Гомером и в «Новогодних строчках», и даже в поэме «Читая «Полтаву». Вариации». Только ведь в гомеровском эпосе воссоздавался поэтический миф, строился, творился, созидался мир, целостный космос. Понятно, что в наше время такое мироощущение просто невозможно, но идея человекостроительства и миростроительства важна всегда; приобретая новые формы, она «постоянна» для всех времен. У нашего же автора, живущего в эпоху потребления, «список кораблей» пребывает в стихах на уровне нагромождения, скопления вещей, своеобразного учета, каталога (в духе И.Бродского): «шубки, платья, рубашки, бюстгальтеры, трусики», «шинель, и пальто, и старинные джинсы, и куртки». В предисловии поэт пишет: «Мне кажется, нет «старого языка», есть открытие новых средств, есть рост речи. Разве можно представить поэзию без роста, без движения речи?» Однако в его стихотворной практике «рост речи» осуществляется за счет прибавления, присоединения, перечисления многочисленных реалий нашей «пластмассовой эпохи». Он говорит о «пространственных метафорах», а критик К.Кедров — о «метаметафорах», только это, опять же, неточно: метафоры его не столько пространственны, сколько пространны, многословны, громоздки, потому что теряется связь между предметом и тем, что или с чего «переносится», «замещается», метафора дробится; дробится и сам мир, не соединяемый в своей раздробленности и всеобщей разобщенности и отчужденности. Ибо ведь пространство метафоры создается не столько за счет зияния, ножниц, зазора между соотносимыми предметами, сколько за счет «сопряжения», тугого натяжения связующих внутренних духовных нервов, того электрического заряда, который проскальзывает между замещаемыми значениями. И надо сказать, что есть у А.Парщикова образы, заготовки к образам, где связь эта не обрывается, а создает ощущение пространственно-временной перспективы:

Дважды шлях, был повторен, и время повторено дважды.

Как цепные мосты, повисая один над другим,

шли колонны солдат, дребезжали оружьем миражным, —

кто винтовкой, кто шпагой, кто новеньким луком тугим.

Или вспомним из ранних стихов, где был не только «рост речи», но и заметное приращение эстетического смысла:

Опять причал колотит молотком

по баржам, по запаянной вселенной.

И звук заходит в воду босиком…

Но теперь гораздо чаще стихи обнаруживают забавную спортивную увлеченность автора поиском внешних уподоблений

Вот машинка: амфитеатр, спиной развернутый к хору

лист идет, как лавина бы вспять: вбок — поправка — и в гору.

Едва ли тут можно говорить о находках, потому хотя бы, что довольно остроумное сравнение пишущей машинки с амфитеатром вполне очевидно, описание движущегося листа бумаги отнюдь не отличается изобретательностью, а если что и бросается в глаза, так это сознательно неуклюжее словосочетание «как лавина бы».

Поэт противоречит себе, когда говорит: «стихотворение, если получается, остается со своей тайной, поэтому точной инструкции к чтению дать не могу». Дело-то как раз в том, что автор нередко упрощает и оскучняет свои стихи инструкциями, давая ключ к расшифровке. В «Новогодних строчках» такой ключ встречается по крайней мере дважды: во второй главке («Хватит кружить самому, передоверим игрушкам всю беготню») и почти в конце: «три безотказных капкана ты поставил страшилам на головы, пусть птицам напоминают, как нам, п о д о б ь я — о б о б р а з а х …». Разрядка принадлежит самому А.Паршикову, который растолковывает несообразительному читателю свой метод: ищи образ в его подобьях.

А вот типичные для автора «барочные» подобья:

Голова из гитарного грифа с колками, как ломоносовский

сделан парик,

с флюгером голова, и зияет пропеллер, чтоб туманней черты,

и голова пик.

Ломоносовец вора шарашит сходством со стеклопевцем,

славу имущим.

Метафорическое «замещение», как в случае с пишущей машинкой, построено на сугубо внешнем сходстве. О пространстве метафоры говорить не приходится, потому что взгляд шарит по одной и той же плоскости, по замкнутому пространству. Если, скажем, попытаться объяснить это барочным принципом нагнетания «лишних» деталей, украшений, завитков, то и этот прием не работает, потому что воображение пробуксовывает, кружась вокруг слов, означающих одно и то же: гитары похож на старинный ломоносовский парик, затем этот же гриф назван «ломоносовцем» и тут же идет слово «стеклопевец», то есть же Ломоносов. А можно ли говорить о росте поэтической речи, если растет количество слов, но нет приращения художественного смысла? Когда видишь, с какой натугой соединяются слова, невольно вспоминается высказывание О.Мандельштама: «Молодые московские дикари открыли еще одну Америку — метафору, простодушно смешали ее с образом и обогатили нашу литературу целым выводком ненужных растерзанных уподоблений».

Какие бы законы автор сам над собой ни признал, какую бы художественную систему он ни избрал, ждешь, что он будет целостен и последователен внутри этой системы. Положим, и я искал бы образ в подобьях, но поэт то и дело дает отдельно метафорические подобья, а отдельно называет изображаемый предмет или — довольно прямолинейно и сухо — идею, которую ему хотелось бы выразить, проиллюстрировать.

Если в поэзии объемного пластического образа, создаваемого точным словом, обогащаемым за счет контекста, в каждой молекуле произведения брезжит художественный итог, то, скажем, в стихотворении «Землетрясение в бухте Цэ», видишь логическую направленность в сторону итога.

Рассказав вначале о некоем землетрясении, автор дает понять, что это иносказание, ибо землетрясение создалось «трепетанием», производимым в момент интимной близости мужчины и женщины. Затем поэт объясняет, что телесная энергия приводит в движение некие пружины в мире и человеке, перемежая ряды уподоблений разъясняющими посылами вроде:

и от чарующего трепетания

лучилась, будто в кино,

утраченная среда обитания,

звенело утраченное звено

между нами и низшими.

Одновременно автор с присущей ему рассудочностью старается как-то возвысить, одухотворить «трепетание», ставшее объектом его рассматривания, нанизывая, присоединяя друг к другу литературные и библейские реминисценции. Особенно любопытна попытка провести параллель с Пушкиным, с пушкинским «Пророком»: «Открылись дорога зрения, /запутанные, как грибницы, / я достиг изменения, / насколько мог измениться… / я превзошел возможности / всякого самозванства, / — смыкая собой предметы, / я стал средой обитания / зрения всей планеты» (ср.: «Отверзлись вещие зеницы, / Как у испуганной орлицы»… и далее). Это место любопытно еще и вот почему. Если самая характерная черта поэзии А.Парщикова — это полная случайность уподоблений при отсутствии внутренних связей, то здесь просто текстуально и декларативно зафиксирована попытка «сомкнуть» «собой предметы». Момент, надо сказать, обнадеживающий, но это делается сугубо волевым путем. Усилиям автора противоречит сама структура стихотворения, которое как бы составлено из разрозненных фрагментов, метафорически-изобразительный ряд то и дело разрывается, «провисает», и внутренняя неуверенность, что ли, в его действенности побуждает поэта давать наукообразные разъяснения, которые, в сущности, лишают стихи «темноты», той тайны, о которой А.Парщиков говорил в своем предисловии.

Угадывается в нынешней молодой поэзии желание испробовать все пути, но заметна доступность и воспроизводимость любых тем, манер (стоит только заглянуть в копилку русской, советской, мировой поэзии), что заставляет искать огибающих маршрутов, отступлений, боковых ходов, архаических, периферийных, экспериментальных приемов. Сопротивление стереотипности художественного мышления приводит подчас к крайностям, побуждает обращаться к разного рода эстетическим допингам, «болевым» приемам. Причем и окольные пути на поверку оказываются испробованными и исхоженными, словно и впрямь уже «все патенты заявлены» (О.Мандельштам).

В творчестве наших новых авторов в том или ином виде появляются коллажность, эклектизм стилевых, формообразуюших элементов, принципы асимметрии и диспропорциональности, опрокинутости как в форме, так и в самом мировосприятии. «Замещенность» слов и понятий, «сдвинутость» устойчивой иерархии ценностей, заостренный парадоксализм. Сильно ощутима игровая, театральная струя. Нарочитая «затемненностъ» языка и в то же время — готовность дать подсказку для тех, кто пожелает быть посвященным в тайны шифра. Но любопытно, что на этих «сильнодействующих» средствах лежит отпечаток изношенности.

Изношенность эта, исчерпанность — следствие убеждения, что передовой рубеж поэтического поиска — это эксперимент в сфере формы, диковинного, обнаженного приема. Однако даже не столь давняя история поэзии подтверждает справедливость давнего суждения Ю.Тынянова: «Бывают эпохи, когда обнаженный прием, так же как и всякий другой, автоматизируется». Думается, что в отличие от всякого другого обнаженный прием автоматизируется быстрее именно в силу своей обнаженности.

Да и в том ли выход, чтобы непременно противопоставлять простоте с ней, простотой, если она плоская, банальная!) доведенную до предела диковинность, которая тоже становится скучной именно в силу своей разгаданности, предсказуемости? Думается, что выход все же в подчинении экстенсивного, внешне усложненного начала — интенсивному, в поисках глубины поэтического слова. Необходимы изрядные духовные возможности и усилия, чтобы не только накапливать в стихах банк реалий нашей «пластмассовой эпохи», но одновременно с этим производить художественный отбор, превращая слово в образ, насыщая слово эмоциональной энергией.

1988

Литературная критика и публицистика @ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ И СЛОВЕСНОСТИ,

№1 (январь) 2005