Журнал литературной критики и словесности» продолжает публикацию в разделе «Классика жанра» цикла избранных статей известного литературного критика, доцента Литинститута, ушедшего от нас осенью 1998 года…

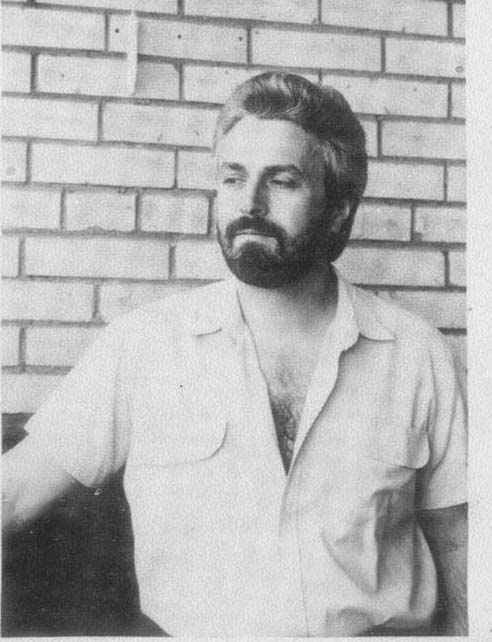

Владимир СЛАВЕЦКИЙ (1951-1998)

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 80-90-х годов XX ВЕКА (тенденции, развитие, поэтика)

Часть 3

ДВЕ ОБЛАСТИ — СИЯНИЯ И ТЬМЫ

(Романтическое двоемирие в современной поэзии)

В окружившей нас тревожной неразберихе событий, при неразличимости сколько-нибудь оформленной человеческой судьбы, необходимой для связного, развернутого повествования, лирика, питающаяся лишь отдельными переживаниями, состояниями характера, окажется, пожалуй, более живучей в сравнении с прозой. Мне резонно скажут: что-то не видать повода для светлых лирических порывов, но, с другой стороны, если лирика — это мир «эго», то сейчас, когда слово «выживание» наполнилось своим экзистенциальным смыслом, — поводов для «эгоистического» сумеречанья сколько угодно.

Во всяком случае строки Евгения Баратынского: «Две области — сияния и тьмы / — Исследовать равно стремимся мы» — вспомнились, думаю, не случайно.

Конечно, прозаичное, наукообразное слово «исследовать», хранящее след аналитического стиля автора, далековато и от сладкозвучного «бельканто», и от стихийной цельности… Но напомнил этот глагол, что лирике может быть присущ и известный аналитизм (пусть в специфическом преломлении), считающийся прерогативой прозы.

Строки написаны были, когда «век шествовал путем своим железным» и наступила, казалось, пора «последнего поэта». Когда мифологические представления, сформировавшие художественную метафорику и саму поэтическую грамматику, давным-давно перешли в сферу литературных приемов.

Хотя чистые приемы должны бы состариться, износиться и навсегда исчезнуть…

Но ведь почему-то напомнил тот же Баратынский о самых изначальных культовых истоках стиха, называя поэзию «святой», говоря о таинственной власти гармонии и о способности — подобно древним заговорам — врачевать болящий дух. Вероятно, кроме вполне современного поэту романтического двоемирия, кроме тоски по гармонии, здесь обнаруживается отзвук архаических представлений об умении поэта космизировать мир через разъятие и последующее синтезирование, о способности странствовать как в светлом, дневном, так и в ночном, темном царстве вплоть до царства мертвых, что обнаружилось не только в мифе об Орфее, но и в позднейших грандиозных космогониях, картинах иных миров — от «Божественной комедии» до «Розы мира». Переход мифопоэтических представлений в эстетическую сферу — поэтику, стиль, литературные мотивы — не отрицает генетической памяти об этих воззрениях, не отменяет полностью их значимости, о чем определенно свидетельствуют стихи В.Ходасевича «Века, прошедшие над миром» (1912), где говорится о неизбежности Орфеева пути:

Века, прошедшие над миром,

Протяжным голосом теней

Еще взывают к нашим лирам

Из-за стигийских камышей.

И мы, заслышав стон и скрежет,

Ступаем на Орфеев путь,

И наш напев, как солнце, нежит

Их остывающую грудь.

Концовка же — о неизбежном разладе между очищенной во времени красотой мифа и надрывными, неприбранными страстями нынешнего века:

Но горе! мы порой дерзаем

Все то в напевы лир влагать,

Чем собственный наш век терзаем,

На чем легла его печать.

И тени слушают недвижно,

Подняв углы высоких плеч,

И мертвым предкам непостижна

Потомков суетная речь.

Вот тут где-то молодой поэт нащупывал то, что иногда называют диалектикой, соотношением, взаимодействием вечных тем и образов с новыми впечатлениями, то приращиваемыми к вечным, а то и вполне преходящими.

Извечное соседство, борение, притяжение-отталкивание жизни и смерти, любви и ненависти, лжи и истины, добра и зла «подпитывают» генетическую память стиха, способность духовно возноситься к свету и нисходить во тьму, исследовать «две области», поэтически расчленять и объединять их, вновь и вновь рождая поэтические образы и споры вокруг этих образов.

По эту сторону

Странствовал по миру юный великан, «лось», как говорят в народе, странствие души развертывалось на слишком большом пространстве, чтобы всматриваться в детали мира внешнего или тонкие переливы внутренних состояний. Виктор Астафьев давно заметил его стихи и включил в свою антологию «Час России». Поэта в Сергее Гонцове выдавали широта и свобода дыхания, масштабность видения и притязания, запас воли и пытливости:

Встану и миром пойду,

Чуть заграждая рукой

Пламя свечи, как звезду.

Господи, кто я такой?

(«Встану и миром пойду…»)

Отношения его с природой напоминали нам о древнем образе покорителя стихий; не удивительно, что на столь широком фоне и сами стихии воспринимались как «частности», ведь даже молнии уподоблялись домашней утвари, подвластной человеку:

И молнии в углу долины

Лежат, как скарб полу земной…

(«Великий мир передо мной…»)

И даже ангелы, летая (пусть и «вдали»), едва не задевали его крылом, как некие пичуги, птахи небесные:

Шатер земного небосвода.

Весь мир как дерево в пыли.

Шумит неверная свобода.

Летают ангелы вдали.

(«Тризна»)

По масштабности лирического пространства он, чувствуется, младший брат Юрия Кузнецова (ну, может быть, двоюродный), но именно младший, родившийся в иное время и получивший иной опыт, иные впечатления. Во всяком случае его диалог с Богом не столь обиженно-надрывен, а где-то даже предполагает и взаимопонимание. Да и окружающий мир изначально не столь безнадежно бесприютен.

Но… не все же силушкой тешиться да с ангелами молниями перекидываться. И в этой же юдоли — по мере ее познания — появляются совсем иные ощущения. Ведь спрашивая: «Где душа пропадала, крылами затмясь от стыда?» — поэт одновременно и отвечает: душа — крылатая, от роду ангелоподобная — была «пропащей», пребывала в нетях, в безвременье, бездомности, бездорожье, немоте, мраке, унижении и

Приникнешь к стеклу — там подводные лица горят!

Расплющено все — и значенье, и воля, и слава.

На что уповать? На каком языке говорят

И страсть, и сомненье, и скорбь, и любовь, и забава?

……………………………………………………………………………

В бараках гулянка. Расплющены вера и плоть.

Собор Александра Святого уходит к созвездьям

Всей мглой безъязыкой…

(«Зеленого мира поклонный и набожный свет»)

Это видится и говорится будто бы из владений Морского царя, куда попал гусляр Садко (русский аналог Орфея), из-под толщи, мглы подводной, которая все поглотила, раздавила, расплющила, но из которой, прилагая духовные усилия, нужно вырваться, восстать, воспрянуть, всплыть, подняться туда, куда указывают купола Собора.

Есть, впрочем, и другой, еще более определенный, не требующий толкования вариант среды обитания:

Я хватился всего среди ночи и дня

В перебитом пространстве, разящем козлом…

(«Девяностый псалом»)

Причем «разящий козлом» ад не в каком-то ином месте; в мире вполне здешнем происходит борьба светлых и темных сил, в здешнем мире душа блуждает во мраке, и в этом же мире она должна найти выход, обрести себя, освободиться от чувства, что живет под «чужими небесами». В здешнем мире нет свободного от зла заповедника, резервации, но все-таки зло не всесильно, коль возможна внутренняя опора: молитва, псалом «Живый в помощи Вышняго» — защитник воинов, в коем всякий обретает надежду и твердость духа.

Забери мою душу, прерви мою плоть,

Все останется дух под свободным крылом,

Хоть велик Сатана и спокоен Господь,

Но спокойней всего девяностый псалом, —

так завершается стихотворение «Девяностый псалом». И то, что псалом —создание псалмопевца Давида, укротившего злого духа, вселявшегося в Саула, тоже немаловажно, потому что косвенно автор окликает сверхобычные способности другого поэта.

Уже писали об известной эпичности Гонцова (Н.Шипилов в «Литературной учебе» № 2 за 1990 года и автор этих строк, под псевдонимом С.Владимирский, в № 3 «ЛУ» за 1991 год). Имелся в виду как раз характер мировидения и обращенность к эпическим временам и символам, и стихи его прежние были размашистыми и многострофными, символы — когда емкими («в сыром космическом бараке»), а когда расплывчатыми и неточными. Да, нельзя не сказать о том, что путь Гонцова к полновесному слову лежит между Сциллой поэтических «красивостей» и Харибдой рифмованной публицистики (пусть даже «православной»).

Обезглавленный дракон истории — трагический и по-своему сильный образ (дракон даже сам себя «пожирать» не может, нечем) — симптоматичен для современных умонастроений, но изрядное количество парчи и бархата, появившееся от созерцания византийских церковных риз, невольно заставляет вспомнить — из-за некоторой декоративности своей — и о халате (то ли китайском, то ли японском, но о-о-очень красивом).

Ныне мы застаем поэта за поиском плотности стиха и образа.

Восьмистиший «Под перезвоном ранних поездов», «Мне варварское время надоело», «Возвышенного трепет вековой», «Дракон», «Так вот свобода!..» в прежнее время автору было бы достаточно, чтобы «растянуть» на многие строфы. Сейчас все уплотняется, спрессовывается, пружина сжимается, что чувствуем в семистишии «Поворот незримого ключа» — с его уплотняющей, сжимающей сквозной рифмовкой, с пропуском «лишних» логических звеньев и предельно лаконичным синтаксисом, умещающим три предложения в одном ритморяде:

Поворот незримого ключа,

Синий бархат, дивная парча.

Мощной книги первая страница.

И прочтешь полмира сгоряча.

Отрываясь мыслью — от зверинца,

Духом от столетья-палача;

Вот земля. Вот книга. Вот свеча.

Предполагается, что теперь многое должно не проговариваться, а подразумеваться. Кажется, наряду с «мощной книгой» (Писанием) и классикой XVIII—XIX вв., автор «читает» и стихи Мандельштама о «веке-волкодаве». Хотя в целом, запечатлевая соотношение «этого» и «того» миров, зримого и незримого, реального и тайного, поэт остается верен себе; как раньше он находился с ангелами в одном пространстве, так и сейчас он «по эту сторону любви», но — живую, светлую, дневную. Что ж, и на средневековых иконах два мира — видимый и невидимый — сосуществовали одновременно и на общей территории.

И сейчас здесь еще возможны, по Гонцову, прощение и спасение:

Я где-то рядом: позови!

Плывут блаженные мгновенья

По эту сторону любви,

По эту сторону спасенья…

(«По эту сторону»)

У черной дыры

Со стихами Сергея Гонцова так и просятся в сопоставление стихи Ивана Шепеты. Самый поэтический эгоизм у них разного свойства: один уверен, что ему все простится за великанское обаяние, другой — за «разочарованность».

Если первый разбросанно щедр, то второй афористичен и парадоксален:

Как же так? Отборнейший народ

в эту землю лег костьми, как зерна,

неужели вышел недород?

(«Девяностый псалом»)

Суховат, аналитичен и бритвенно точен:

Тот повесился, а этот

ночью темною забит:

смерть на взлете — это метод,

коль не хочешь быть забыт.

(Не знаю, откуда у меня взялся этот эпитет «бритвенно» — возможно, от общего содержания стихотворения «Неизвестные поэты», вернее, от этих слов «смерть на взлете»?)

Если Гонцов видит разлитое и в этом мире сострадающее начало, то к Ивану Шепете мир повернут объективным безразличием. Отчужденность, отстраненность мира, где некого «любить» и «помнить», грозит опустошением, холодным отчаянием:

,:, …Но сердцу моему,

любить желающему, помнить,

та объективность ни к чему —

ей бездны сердца не заполнить.

(«Под шум березы»)

Где-то здесь самый чувствительный, самый ранимый нерв поэзии Шепеты: сердце, желающее любить, но и сердце-бездна, ничем не заполненное и не заполняемое. А если вспомнить другие стихи:

… ясно уже не вполне:

я гляжу, или это природа глядит

на свое отраженье во мне…

(«От чего так влечет к себе эта струя?») —

то эта зеркальность наведет на мысль о некой тождественности, что ли, объективной бездны природы (вообще — всего окружающего мира) и сердца человеческого.

Если Гонцов допускает сосуществование двух миров на одной территории, то Шепета усугубляет трагичность двоемирия; он подозревает о неких метафизических щелях, зияниях, зазорах, через которые можно «попасть» в четырехмерное пространство. Но раскрыть иной мир, вытащить его на всеобщее обозрение или громогласно разглагольствовать о нем — ни-ни; он непроницаем, закрыт наглухо и отрезан начисто. Не так уже безобидны и безопасны эти разговоры, заигрывания, заглядывания.

Скупо информативные, прозаичные, совсем лишенные «красоты» строки приобретают жутковатую выразительность. Потому что, сколько ни изощряйся в познании и умствовании, — конец известен; неистребим и всегда «актуален» ужас смерти, забвения, полного исчезновения — без всякого следа и памяти (а тогда и стихи можно не отделывать):

Да что там памятник! Весь мир,

как долгий взгляд сольется в точку,

нырнет в одну из черных дыр

и там расправит оболочку.

И в обновленном мире том

настолько все будет иначе,

что даже знания о нем —

и те ничто не будут значить.

(«Под шум березы»)

Но и отвернуться нет сил от «черной дыры», от (по другому варианту) «прозрачного дна», что притягивает, искушает, заманивает, «имеет какую-то странную власть» над поэтом. Тем более что одновременно идет заглядывание и в запредельный мир, и в самого себя; вернее, заглядывания эти, миры эти совмещаются.

Таким образом, «два мира» сталкиваются не в сторонней объективной действительности, а — как это и происходило всегда в русской литературе — в душе самого лирического субъекта: страшно заглянуть и в собственную душу, в «бездну сердца» (или бездночку?) где «черная дыра» тоже обосновалась.

Отсюда — одергивание себя и других:

Не говорите резких слов

по поводу иных миров.

(«О многогранности истины»)

Не берите на себя дерзости утверждать, что нездешнего предела нет, но не беритесь и с безответственной легкостью разгадывать загадку четырехмерного пространства. Ведь

..: взглядом может охватить

все грани сразу только Бог,

а человек — не больше трех.

Отсюда, впрочем, ирония и самоирония над праздными разговорами по этому поводу:

Для тех, кто любит диалог,

всегда есть повод и предлог,

и крутят куб умы до дыр —

на том и вертится наш мир.

Чего стоит излюбленное в интеллигентски-журналистском обиходе словечко — «диалог», непоэтичные слова «предлог», «повод», «дыр» и, наконец, — «куб», сводящий таинственное четырехмерное пространство к игрушечному кубику Рубика!

Желчная усмешка поэта вызовет разное отношение читателей. И уже вызвала столкновение критиков. Один автор, И.Ростовцева, например, считает, что «подход к миру, вмещающий в себя «рrо» и «соntra», реальное и воображенное… расширяет его (Шепеты — В.С.) художественный горизонт», хотя и подозревает, что в черную дыру поэт нырял в сопровождении карамазовского черта (раньше в запредельные миры мог сопровождать поэт — Вергилий, например).

Другой автор, А.Хвалин, споря с первым, однозначно утверждает, что при обращении к фундаментальным вопросам бытия не может быть и «за» и «против»: тут «или» — «или»: «Надо решать. Ибо, как говорится в одной мудрой сказке, на свете жить, кому-нибудь одному служить — либо светлому дню, либо черной ночи». К такому выводу приходит критик-сверстник, уверенный, что «космос не только разумен, но и одухотворен; Гармония и Любовь направляют ход звезд и ежечасно дают всякому человеку свободу выбора…» Эта уверенность делает критику честь, могла бы сделать ему честь и сама учительно взыскующая интонация, если бы необходимость выбирать он не путал с тем, что поэт, по Баратынскому, вес же обязан «исследовать» «две области».

Меж тем интонация поэта, позволяющая ему в лучших стихотворениях удержаться от пошлости и тривиальности, суховата, буднична, сдержанна («шепчущая» фамилия автора оказалась «говорящей»!), чуть не сквозь зубы, во всяком случае — вполголоса произносится: «Не говорите, что дурак / поэт, скитавшийся не здесь: / все, что он видит, тоже есть» (и никаких подробностей о странствиях). Ведь когда мы читаем: «в числе живущих Бога нет», — то выделяем «живущих», то есть смертных, среди которых и впрямь нет носителей окончательной истины.

Новый руссоизм, или Женитьба Литейникова

На вопрос, где искать утешения, есть один старинный и испытанный ответ: в лоне природы.

Какая природа, где, откуда?

Но «вторая» природа навсегда останется «второй», и только в близоруком человеческом самообольщении «вторая» может вытеснить «первую».

Вспомним и об эстетической, формообразующей функции предмета изображения (или воображения).

Вспомним и о «врожденном руссоизме русского читателя». Так — пусть и с некоторой иронией — выразился В.М.Жирмунский, но все же этот руссоизм кое-что значит и кое-чего стоит, раз уж он «врожденный».

Если у С.Гонцова чувство природы связано с надеждой на «тайную волю цветенья», если И.Шепете природа, несмотря на ее «объективность», небезразлична, потому что поэт находит в ней соответствие своим внутренним «безднам», то Евгений Грюнберг предельно обостряет эти связи, переводя их в напряженные личностные отношения с помощью сюрреалистского надрыва.

В стихотворении «Литейников» тема возвращения в природный мир заявлена — в духе Заболоцкого — резко, в развернутой, материализовавшейся, обросшей сюжетом метафоре:

Литейников женился на березе,

Зимой, истосковавшись по траве,

И вены синих веток, на морозе

Цвели в его холщовом рукаве.

……………………………………..

Весной уже, когда из пиджака

Со свистом распрямлялись травы,

Четыре деревянных мужика

Литейникова отвели в дубравы.

Он пил и танцевал до ночи,

Он буйствовал на празднике Купалы,

И с тел любовников цветочных.

Струился пот, зеленый и усталый.

Персонаж Грюнберга (речь идет именно о лирическом персонаже) поэтому и избирает такую бурную, отчаянную, подчеркнуто языческую форму восстановления единства, такую актуализацию забытой сращенности с природой, что иначе этой забытости, оторванности, отделенности не преодолеть бы. В Литейникове больше от человека со стороны, истосковавшегося по траве. Не случайно у него такая «металлическая» фамилия, пародийно перекликающаяся с Лодейниковым Н.Заболоцкого. Не случайно отстраненность персонажа объективируется в сюжете, в иронии:

Бею зиму население колхозов

«Двадцатого партсъезда» и «Колосс»

Носило хлеб любовнику березы

И крало у завхоза аммофос,

Можно было бы сказать, что тема слияния с природой доведена до «концепта», если бы концептуализму были под силу живые чувства, если бы в стихах не было нешуточного драматизма. Во второй части стихотворения, приобретшего изрядную психологическую напряженность, рассказывается о другой, «неприродной», «неестественной» жизни Литейникова:

А после, до утра и без причины,

он плакал, распластавшись на песке,

И в темноте туманились картины

Жилплощади, оставленной в тоске.

В той комнате, где душно-тяжело

Дышалось водянистостью теней,

Где женщина лежала, как желток

В яичнице измятых простыней,

Где в чайниках клубились чьи-то рожи,

Где вспыхивали дрожью занавески

И каждый шаг стрелял в прихожей

Из револьвера «смит-и-вессон»

Там — то ли в подземной («душно-тяжело»), то ли в подводной — жизни, в том ненастоящем мире нереальных «водянистых теней» персонаж был настолько замордован, что каждый шаг, каждый звук вопринимались болезненно — вот почему эмоциональная окраска воспоминаний самая что ни на есть дискомфортная. И чтобы не сойти с ума, он сбежал, «женился» на природе-березе, там искал успокоения, избавления. Но, изменив жизнь, он, похоже, не может уйти от того мира, что сводил с ума, — вот в чем драма. И неизвестно, отчего плачет Литейников, оттого ли, что освободился, или оттого, что и теперь не в силах освободиться, забыть ту жизнь. Чего стоит выразительная «живопись», предельно обытовленный «неэстетичный», развенчанный образ «Эвридики», опостылевшей и брошенной. Сколько же здесь муки, жалости, вины и злости — и на нее и на себя! Если же говорить собственно о характере поэтического эгоизма, то это скорее эгоизм самодостаточного образа, которому довольно уже того, что он так написался, поэтому он и бывает капризно прихотливым, пусть и по видимости небрежным:

И станет пепел рассыпаться, меланхоличный и горячий,

Потом железная пружина забьется жалобно в часах,

И тихо-тихо монгольфьеры в своей корзиночке летучей

Взлетят над нашими домами и растворятся в небесах.

(«По спальне лодка проплывает…»)

Так что, возможно, и новый «брак» не столь гармоничен. Это, право же, очень похоже на нас, на нынешних. Оттого и нет Литейникову облегчения, что законы богооставленного существования, опустошенность души теперь — при новейшем руссоистском порыве — переносятся на природу, отравленную к тому же «аммофосом», лишенную чистоты. Вот, если угодно, печальная новизна современного руссоизма.

Хотя вот дошли по почте из Алма-Аты новые стихи, из которых видно, но крайней мере, что «земля» не дает поэту покоя:

Земляной век наступает, земляной, деточка,

Мы о ней теперь только лишь и беседуем.

(«Проходил во снах…»)

Между прочим, с теми стихами Баратынского пришел ко мне Сергей Гонцов, светлый облик которого уже присутствует в этих заметках. Он между разговорами о нынешних умонастроениях прочел наизусть:

Благословен святое возвестивший!

Но в глубине разврата не погиб

Какой-нибудь неправедный изгиб

Сердец людских пред нами обнаживший.

Две области — сияния и тьмы —

Исследовать равно стремимся мы.

Плод яблони со древа упадает:

Закон небес постигнул человек!

Так в дикий смысл порока посвящает

Нас иногда один его намек.

И мы еще позабавились этим странным для современного уха «намеком» (без ё). Стихи классика, кстати, «комментируют» и строку самого Гонцова:

Пусть все, что есть, амбивалентно!

(«Вина»)

Вот оно словечко, вот оно родимое — не шибко поэтичное, а в лирике и вовсе неуклюжее, комичное, но тем не менее декларирующее о двойственности души, самой жизни.

И от этого никуда не деться современным Орфеям, которые возвращаются из «темного» царства, неся в себе его отпечаток, вернее, неся оба мира в своих душах.

Там, в сердцах, происходит схватка.

И уж что выберешь — за то и ответишь. Как сказал недавно один умный человек, на том свете каждый по отдельности (за свое) гореть будет.

1993

Литературная критика и публицистика @ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ И СЛОВЕСНОСТИ,

№3 (март) 2005