Журнал литературной критики и словесности» начинает публикацию в разделе «Классика жанра» цикла избранных статей известного литературного критика, доцента Литинститута, ушедшего от нас осенью 1998 года…

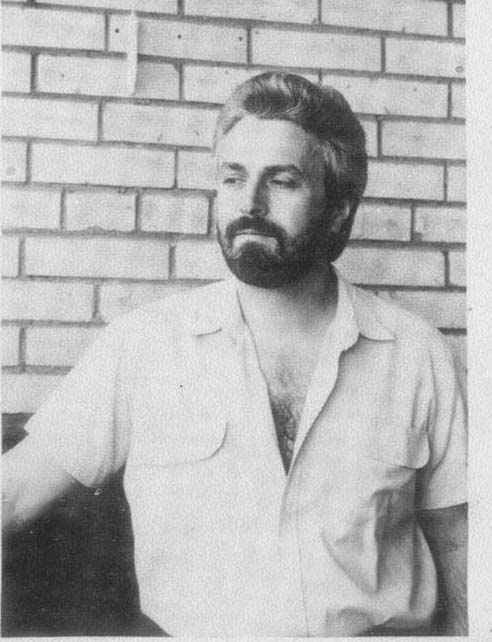

Владимир СЛАВЕЦКИЙ (1951-1998)

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 80-90-х годов XX ВЕКА (тенденции, развитие, поэтика)

В последнее десятилетие современная литература и критика текущей литературы были потеснены, с одной стороны, литературой «возвращенной», а с другой — коммерческой; общий журнально-издательский кризис ударил прежде всего по новым авторам; интересы публики были переориентированы в иные сферы и на иные ценности (как писал когда-то Е.Баратынский: «В сердцах корысть, и общая мечта /Час от часу насущным и полезным /Отчетливей, бесстыдней занята»).

Между тем в русской поэзии нашего надрывного времени происходят определенные процессы, которые, впрочем, взрывом лирического пафоса не назовешь. Ведь для лирических порывов необходимы особые условия, импульсы, нужны мечта, вера, обаяние. Необходимо ожидание чего-то.

Общие тенденции следующие.

В тематике: на фоне общего стона и плача, вызванного апокалиптическими умонастроениями «фендесьекля», усилились религиозные мотивы, вернулась в поэзию любовная тема, переживает новый виток мифологема «небесная Россия».

В сфере стиля: на руинах «большого стиля» усилилась постмодернистская лоскутность-центонность; поэтика уклончивой образности (основной троп — перифраз) достигла апогея и слегка вырождается, зато усилился автологический стиль («безобразный») — как раз в связи с некоторым оживлением жанра поэмы.

В сфере жанра: увеличился удельный вес маргинальных жанров: эпиграмм, баллад-анекдотов; любопытны современные поэмы, обнаружившиеся двумя «волнами» во второй половине 80-х и в середине 90-х; усиление повествовательного и дажегероического начал наблюдается при известном имперсионализме лирики, затухание лиризма как пафоса.

В сфере версификации наблюдаются пестрота и эклектика, поэты пишут даже силлабические стихи, зато всеобщего перепада к верлибру так и не произошло. Есть определенное внимание к тоническому, несиллабо-тоническому началу, хотя в относительно больших, повествовательных произведениях велика доля четырехстопного ямба как стилистически нейтрального стиха.

Все это почти не исследовано, так как литературоведение имеет обыкновение «отставать» от текущей литературы. И вообще — по названным в начале причинам — не до того было. Вот почему — дабы хоть отчасти восполнить имеющийся пробел — вниманию читателей предлагается книга, посвященная тенденциям развития современной поэзии, прочитанной глазами литературоведа, сосредоточенного на поэтике — стиле, жанре, стихе.

Автор стремится представить нынешнюю поэзию в динамике, перебрасывая мостик от старых мастеров к творчеству современников, представить поэтов разных школ и поколений. Ведь русская литература у нас одна, общая.

В поисках стиля

ДОПУСТИМ, СТЕРЕОТИПЫ РАЗРУШЕНЫ..

(На руинах «большого стиля»)

В один из сентябрьских вечеров 1987 года, на Арбате, как раз напротив вахтанговского театра, толпилась небольшая кучка людей, в центре которой несколько молодых авторов продавали — но три штуки на рубль — тоненькие самосшитые тетрадки с отпечатанными на машинке стихами.

Вы спросите, что это были за стихи? Тетрадка молодой поэтессы Нины Искренко открывалась строчками:

Полистилистика —

это,

когда средневековый рыцарь

в шортах

штурмует винный отдел гастронома

№ 48…

Несколько юношей из публики эти тетрадки приобрели, остальные же просто любопытствовали, заглядывая через спины: что, мол, дают? Тут подошли два милиционера и после непродолжительного диалога увели двух стихотворцев «в участок» (наверное, у них не было соответствующей лицензии…), а поэтесса сама пошла «сдаваться» — ради справедливости, потому что, мол, ребят «взяли», а ее нет. При этом и блюстители порядка, и стихотворцы выглядели смущенно и даже жалко. Никто ни к кому не применял силы, никто не сопротивлялся, не грубил. Толпа не возмущалась. И возможно, в публике кто-нибудь испытал разочарование: не те, мол, нынче авангардисты пошли, даже поскандалить как следует не могут… Короче, скандала не получилось, а ребят вскоре отпустили. Кстати, назавтра их можно было увидеть, на Пушкинской площади продающими билеты на свой вечер по полтора рубля, а еще через день билет стоил уже три рубля, потому что планировалось выступление совместно с некой рок-группой.

Виден в этих уличных сценках, слегка напоминающих о «кафейном», «устном» пред- и послереволюционном периоде нашей поэзии, вялый эпатаж, а в нарочитой кичевости приведенных строк — некая форма протеста, возникшего не без причины. Есть ли живая жизнь, движение, развитие в современной поэзии? Тенденции, линии тонут среди пестроты имен и произведений, разбегаются векторы течений и школ; усмотреть некую телеологическую направленность трудно. Поэтому для начала, для разбега оглянемся немного назад. Так легче проследить линии развития, убедиться в достоверности тех или иных явлений. Дистанция проясняет картину.

Что было в семидесятые годы? Конечно, «эстрадники» продолжали и продолжают писать, но они уже сказали свое «громкое» слово. С другой стороны, Вл.Соколов, В.Казанцев, О.Чухонцев тоже продолжали писать, не давая иссякнуть традиционной линии поэзии. Вместе с тем в прошлом десятилетии, наряду с произведениями наших замечательных лириков, появилось море разливанное стихов на уровне усредненной гладкописи, как бы похожести на классическую соразмерность и сообразность. Ощущение усталости «большого» национального стиля, восходящего преимущественно к традиции XIX века, опосредованно соотносилось и с общественно-психологической ситуацией, с тем относительно ровным течением жизни, которым отличались 70-е годы. Возникало желание преодолевать стереотипы. Подспудно, изнутри нарастало какое-то противостояние. Мы не знали тогда поэмы О.Чухонцева «Однофамилец», но знали его строки

Душа чему-то противостоит —

Безверью ли, тоске иль вырожденью…

Мы знали стихи В.Казанцева: «Я берег свободу / — Как зеницу ока. /Как саму природу! / Как исток — истока!» Да, казалось, что В.Казанцев все пишет пейзажные стихи, а он — теперь это стало заметнее — во второй половине 70-х — начале 80-х годов только и размышлял что о свободе-несвободе.

Но это, условно говоря, на уровне темы. Что же было на уровне стиля, поэтики, формы? Вспомним, Н.Рубцова не стало в 1971 году, А.Прасолова — в 1972, в 1974 году появилась в «Литературной России» статья В.Кожинова «Начало нового этапа?», в которой говорилось, что наивысший пик своего развития прошла не только «громкая», но и «тихая» поэзия; «Точка предельной простоты уже пройдена поэзией в целом… «Усложнение» уже началось». Критик говорил о «бытийственной», «онтологической», а не формальной сложности и связывал процесс усложнения с именем Ю.Кузнецова. Но согласимся, что ощущение трагически разорванного мира, стиль поэта, воздействующий, внушающий не прямым, а сугубо символическим смыслом слова, далеки от гармонической соразмерности, классической точности и ясности.

Так вот, «с третьей» стороны, появился Ю.Кузнецов. Сам он в 1981 году выступил со статьей «О воле к Пушкину» (альманах «Поэзия»), в которой говорил о недооценке возможностей поэтического символа (ау, Д.Мережковский!), восходящего к фольклорным истокам. Из этой же статьи следовало, что необходимо проявить «волю». Налицо, как видим, несогласие с предшествующей гармонизирующей традицией. Ю.Кузнецов — это вообще поэт несогласия (сила символистов, по слову Д.Мережковского, «в их возмущении»). Не только в «бытийственном» и художественном отношении, но и в творческом поведении (это уж и вовсе очевидно). Существовала еще песенная поэзия В.Высоцкого, хриплый голос которого был непосредственной реакцией, прямым отрицанием, был криком человека, как бы в буквальном смысле удушаемого обстоятельствами места и времени.

Наконец, в те же семидесятые были написаны многие стихи И.Бродского, Г.Айги, В.Сосноры, а также И.Жданова, А.Еременко, А.Парщикова, М.Кудимовой и др. Я понимаю, что это разные авторы, но важна тенденция; все они по-разному выражали свое несогласие: кто в стиле, кто в характере образности, в тематике, в творческом поведении, а кто и в том, и в другом, и в третьем. Тогда же прозвучал истерично-агрессивный выкрик А.Приймы: «Тихую поэзию — к стенке!», выразивший нонконформистские настроения в заостренном виде. В том же духе — глубокомысленное изречение Л.Рубинштейна, показательное своей тавтологической «логикой»: «Для того, чтобы оживить мертвеца (эстетического, разумеется), надо его снова убить» (цит. по статье Анны Герасимовой «ОБЭРИУ…» — «Вопросы литературы», 1988, №4).

Вполне определенная, подчас резкая полемичность чувствуется в творчестве ряда авторов, культивировавших «темную», «сложную» манеру. Например, у М.Кудимовой противопоставление «темного» слова простоте стало одной из сквозных тем. В книге «Перечень причин» (1982), объявляя «засекреченность», «умолчания», «немотства» своими творческими принципами, она объясняет это тем, что «засекреченность» помогает сохранить самобытность, независимость: «Я против расколупки таинственной души», «Ведь рассекретиться — погибнуть, / А рассекретить — разлюбить». Главное — не завершенность, а свободное выражение поэтического «дыхания». Можно возразить поэтессе, что завершенность и есть высшая форма проявления свободы, но она именно так понимает творческую свободу:

Мазок дыханья на стене — \

Незавершенный, но свободный….

Чем слог темней, тем дух светлей —

Греха и тайны братец сводный

Эту мысль она неоднократно варьирует, то ссылаясь на невозможность быть понятой («Да где быть понятой порука?»), то обвиняет простоту в недемократичности, доступность — в высокомерной снисходительности («Мне просто видно с колоколенки, / Как снисходительна доступность»). Во второй книге, «Чуть что» (1987), есть попытка объяснить «темноту» определенными причинами, характером самого времени:

Слог темен, и лицо темно

Во дни неправедного толка

И знать не каждому дано,

Что это самоподготовка

Любопытное заявление. Если «темнота», «сложность», нонконформизм, экспериментаторство были лишь самоподготовкой, то возникает ; вопрос: а что последовало потом?

А сегодняшнее состояние дел в известной степени отражено в стихотворении В.Кальпиди «Невнятное признание», которому предпослано посвящение «Поэтам, чья юность выпала на 70-е годы» (см.: «Испытательный стенд». — «Юность», 1988, №9). Там есть художественно невыразительное, но характерное откровение:

Вот Пушкину не нужен логопед,

а мы до наглости косноязычны.

Ни снега, ни травы не нужно. Нужен свет,

который нас сведет практически на нет,

как профессионал, застукав нас с поличным.

В самом деле, нужно бы спокойно, при «свете» посмотреть на ныне, опубликованные тексты. Если в 1984 году С.Чупринин с живой заинтересованностью спрашивал: «Что за сложностью?» («Литературная газета» от 18 июля), а в 1986 году М.Эпштейн писал в «Вопросах литературы» о «поколении, нашедшем себя», то спустя два года И.Роднянская, с тревогой говорит в основном об этом же «поколении»: «неприметно смещаются и оползают самые основания поэтического творчества», «поэзия начинает кусать себя за хвост» («Назад — к Орфею!» — «Новый мир», 1988, № 3).

К последнему выводу надо бы прислушаться и не принимать за новое то, что всего лишь подзабыто. А то М.Эпштейн в статье «… Я бы назвал это — «метабола»…» (сборник «Взгляд», 1988) открыл «новое» течение — «презентализм» («поэзия присутствия»), даже не заикнувшись, что в начале 20-х уже существовала школка «презентистов» (Д.Туманный, А.Наврозов), выступавшая в Политехническом наряду с эклектиками, ничевоками и проч. Кстати, если говорить о термине, происшедшем от латинского praеsens («настоящее»), то старая дефиниция — более точна, грамотна.

Между тем условное десятилетие (и даже «с гаком»), необходимое для завершения цикла, истекло. Ю.Кузнецов уже сделал свое дело, напомнив о вкусе к архаике, о силе поэтического символа. И он уже объявил: «Я памятник себе воздвиг из бездны, / Как звездный дух…» (см. «Новый мир», 1987, № 11).

А что же наши авангардисты? А их сочинения просто не были вовремя опубликованы (что, конечно, ненормально) и сегодня еще претендуют на новизну. Так в коллективном сборнике «Стихи этого (! — В.С.) года» (1988) подборка А.Еременко открывается давно знакомым: «Я женщину в небо подбросил / — и женщина стала моя!». Начало и конец этапа обозначили работы В.Кожинова (в том числе и новая статья во «Взгляде», 1988) и И.Роднянской. И, по-моему, напоминание И.Роднянской о необходимости возврата к «цельнорожденному стиху» весьма своевременно, ибо цельнорожденный стих и есть носитель живого целостного образа.

Появляются, конечно, и будут появляться новые авангардистские тексты, но есть ли в них накопление нового художественного качества? Или авторы их топчутся на месте? Мне это в самом деле любопытно, я не падаю в обморок и не захожусь от негодования по поводу их «незаконности»…

Ответить отчасти помогла обширная публикация сочинений Татьяны Щербины в № 10 рижского «Родника» за 1988 год (датированы они 1986-88 годами). Стихам предшествует небольшая прозаическая вводка, написанная автором. Из нее видно, что поэтесса, в общем-то, все или почти все про свое творчество знает: «НОЛЬ НОЛЬ — это и tabula rasa, и стол, уставленный всем, чем можно его уставить. Ставить дальше — только дублировать, да и ставить некуда — только вторым ярусом, что — опять же — дублировать. Так что НОЛЬ НОЛЬ все и ничего, и дубль».

Для наглядности нужно процитировать ее стихи, вот эти, например, названные «К тысячелетию крещения Руси»:

Я с пишущей машинкой как с гуслями Боян.

Из SU в зеркальныйUS,

Как папа в Ватикан,

Летит аэроплан, и вот что грустно:

арс лонга — вита бревис, и на Курский

ползет троллейбус, а зеркальный US

показывает нам свой джаз и блюз,

и ты в нем отражаешься, мой русский,

мой язычок-эксгибиционист

erect-eject — солист, великий житель рта,

любовник губ, захватчик ротозеев,

аэроплан вернулся к нам сюда,

и в сердце родины пустил стрелу Эрота

(не то что арс повынуть из музеев—

ее извлечь не могут полк плюс рота)…

Я допускаю, что демонстрация интеллектуального эксгибиционизма и эротической озабоченности производится не ради того, чтобы поглумиться именно над русским языком. Возможно, здесь преследуются чисто «игровые» цели. Эту макароническую речь, этот откровенный кич, смешение традиционных культурных знаков и обломков гармонизирующей традиции с аббревиатурами и новейшим слэнгом мы должны, видимо, воспринимать как «полистилистику». После стихов Т.Щербины в том же «Роднике» помещен «Как бы диалог о «новой культуре»» Ольги Хрусталевой и Андрея Левкина. И если О.Хрусталева, относящаяся, впрочем, к «новой культуре» вполне сочувственно, говорит о «дикой всеядности этой самой пресловутой полистилистики, которая всем уже надоела» (курсив мой. — В.С.), то А. Левкин ей разъясняет, что полистилистика — это не «набор отдельных зон», а «связка, совокупность энергетик каждой из зон». О.Хрусталева доверчиво его переспрашивает: «То есть у интонации берется свойственная ей энергетика, и на уровне энергетических слоев, которые как бы снимаются с различных слоев культурных, выстраивается совершенно новая энергетическая структура, да?» На том они, что касается полистилистики, и порешили. Но мне-то сдается, что участники диалога обманываются, принимают желаемое за действительное, потому что никакой новой энергетической структуры в этом «усложнении», механическом соединении разностилевых элементов не возникает.

Возникновение нового энергетического напряжения — тут я не открою Америки — возможно лишь тогда, когда иностилевой элемент ощущается как сбой, как курсив, на фоне некоего стилевого единства. Например, в строчках Олега Чухонцева

Какие мы видели сны!

Какие мы лжи претерпели! —

выразительно работает «неправильная» форма слова «ложь», которое в современном русском языке множественного числа не имеет (поэт придал слову архаическую форму, аналогичную, например, архаической же «хуле»). Когда же мы имеем дело с принципиальным отказом от художественной стройности, стилевого единства, как у Т.Щербины, то » эти разностилевые элементы и их «энергетики» просто взаимоуничтожаются, нейтрализуют друг друга и никакой новой энергии не возникает, создается именно нейтральный, совершенно безликий стиль. Поэтому, на мой взгляд, Т.Щербина неточна, когда пишет, что «НОЛЬ НОЛЬ — это и вершина культуры, и точка ее падения, и равнина, style neutrale». Да нет, использование всех стилей сразу — это уж никак не вершина культуры, а как раз плоская равнина, в дурном смысле «нейтральный стиль», точка падения до нуля. Нет здесь, пользуясь лексикой поэтессы, и «субъективной прихотливости, индивидуалистического выпада», отсутствует он, этот «выпад», и «как узор, изгиб синусоиды». На экране внутренне нейтрализовавшей, съевшей самое себя полистилистики мы видим уныло ровную, горизонтальную линию. Вот почему «новую культуру», в том виде, в каком она представлена творчеством ряда поэтов, с точки зрения стиля можно было бы назвать «нулевой культурой». До нулевого уровня съехала сама культура стиха и слова.

В том же «Роднике» (1988, № 9) опубликованы стихи Аркадия Драгомощенко, дающие повод для суждений о «нулевом» характере, «нулевой» природе «новой культуры». Например, вот эти:

Можно —- «бессмысленно» — в сумраке призм, где прямые зимы

вдруг взрываются льдом

и безраздельным огнем его ветер колеблет и сыплет горстями.

Так

в тяжбе парения между зенитом, надиром, окном

и небритой щекой,

охрой и вереском

в мусоре быстротекущих, высот… Неуловима в образе зримом,

родина этих вещей. Что за ними?

То, что за нами, что прежде…

………………………………………………………………………………….

И продолженье нелепо.

И преодоленье (чего?) сродни фотографии, скань расточающей

в растре,

ибо все начинать как ни в снег, ни в огонь не глядеть,

будто бритвой скрести по щекам в полынье на стене

отражаясь,

и неизвестна природа заката опять,

средостений пространства его созидающих — время?

тело?

память? строка? …

………………………………………………………………………….

Я не помню.

Я был отодвинут на шаг

от себя, ото всех, в том числе и от Бога

в приближеньи к. отечеству облаков,

отсекая глаза ото вспышек песка и деревьев …

В этом фрагменте ноль-эффект, ноль-выразительность воплощены и на уровне поэтики, и на уровне темы, авторской рефлексии. Ноль-эффект, ощущение самоуничтожения создается за счет произвольного установления неких «соответствий» (скажем, «небритая щека» связана с «окном» или «полыньей» уже тем, что может в них отражаться) и одновременного их разведения, «отслоения», «разьятия», разрушения связей. Так цвет вереска («охра») отслаивается, дается отдельно отсамого вереска, глаз лишается способности видеть, «отсекается» от «вспышек песка и деревьев» лирический субъект «отодвигается» от себя, ото всех и даже «от Бога», то есть налицо заведомый отказ от какого-либо намека на признание стройности миропорядка. Автор — внутри своей поэтики — вполне последователен, когда говорит, что «продолженье нелепо» и лишь «остается возможность… стоять». По этой логике, действительно, всякое усилие бессмысленно, потому что «желанье стяженья» нее равно ведет к «разъятию». Признается, таким образом, преобладание расчленяющего начала над созидающим..

Можно было бы спорить с авторским утверждением: «Неуловима в образе зримом родина… вещей». А.А.Потебня сказал бы, что «родина вещей», родина слова отпечаталась во «внутренней форме», то есть изначальной этимологии слова — вполне овеществленной. Но наш спор скорее всего стал бы похожим на разговор глухих, потому что поэт идет по линии описания (в 1989 году, как сообщается в «Роднике», в США выйдет его книга «Описание»), а я-то считаю, — и тут не открываю нового, — что применительно к поэзии следует говорить о художественном образе. Необходимо подключить развитое эстетическое чувство художника, этот важнейший «инструмент», помогающий создать объемный, глубокий образ, схватывающий как риз и сущность, природу, «родину» вещей. Но в том-то и дело, что эстетическое чувство, понятия художественности, красоты здесь выводятся за скобки, не учитываются, не берутся во внимание. И бессмысленно говорить о художественном качестве, потому что при разговоре о подобного рода стихах важна не большая или меньшая степень совершенства, а лишь большая или меньшая степень «усложнения», диковинности., а поскольку это явление не подлежит характеристике в эстетических понятиях, приоритет в осмыслении подобной продукции у критиков перехватывают лингвисты. После стихов А.Драгомощенко в «Роднике» помещен сокращенный вариант работы английского лингвиста сотрудника музея З.Фрейда Майкла Молнара «О поэзии Аркадия Драгомощенко» (выдержка из доклада, прочитанного в Кембриджском университете). Исследователь не согласен с М.Энштейном, относящим А.Драгомощенко к метареалистам, называет «сомнительной» саму «идею такой новой школы». Майкл Молнар рассматривает поэзию А.Драгомощенко в рамках «школы языка» (language school), которая «отвергает психологию во имя восприятия через язык… язык здесь берется в ином ракурсе, будучи одновременно как материалом эмоций, так и восприятия…» Интерпретируя творчество поэта как явление сугубо языковое, лингвист говорит о том, что— такой поэзии присуще «дискретное восприятие» и ведущим принципом ее является «неопределенная дисконтинуальная субъективность»;

— «ожидать здесь… возникновения цельного образа… означает подвергаться обескураживающему разочарованию»»:

— для такой поэзии характерны «беспрестанные разъединения», «разрушение непосредственно очевидных логических звеньев»

— стихотворение здесь — «проявление зияний в восприятии, отсутствий и уклонений».

Все это верно. Уж чего-чего, а цельного (целостного), живого образа от этой поэзии ожидать не приходится, со всеми, как говорится, последствиями.

Можно только указать на некоторые противоречия и ходе рассуждений Майкла Молнара.

Он, например, пишет: «Роль такого вида поэзии видится сегодня подобно той, которую играли в свое время Романтизм и Сюрреализм, выражавшие желание разомкнуть различные идеологические системы ограничений, предлагая более объемные и сущностью модели индивида». На мой взгляд, в целом заслуживает внимания попытка косвенно охарактеризовать через романтизм и сюрреализм поэтику А.Драмощенко. Замечу только, не затевая спора о том, дал ли романтизм и тем более сюрреализм «объемные и сущностные модели индивида», что в творчестве данного автора такой модели нет, ибо установка на разъединение, разрушение, отслоение, дробление («жизнь шелушится речью») как раз уводит от объемности, которая предполагает все-таки некое объединяющее, связующее усилие. Вряд ли можно говорить и о сущностной модели применительно к поэзии, которая, по словам самого же Молнара, «есть поэзия отношений, но не сущностей».

Лингвист, думается, противоречит себе, когда утверждает, что нет смысла «ожидать… цельного образа с точки зрения интеллектуального содержания» и буквально через предложение говорит, что «произведение предстает как интеллектуальное требование». А необходимо ли и, главное, возможно ли интеллектуальное требование, усилие в восприятии стихотворного высказывания, предполагающего полную произвольность, неопределенность «отношений»? Дело в том, что непредсказуемость, неожиданность, диковинность становится предсказуемой, ожидаемой, становится стереотипом не в меньшей, а даже в большей степени (именно в силу своей заданности и ограниченности установки только на разрушение), чем логически связная речь. Проще говоря, не возникает повода для интеллектуального усилия.

Майкл Молнар считает, что «разрушение непосредственно очевидных логических звеньев… не обязательно свидетельствует о разрушении разума». Верно, не обязательно свидетельствует, но все зависит от меры, от соотношения разрушения и созидания; предельное разрушение может вывести уже и за границы разума, о чем косвенно говорит и сам поэт:

… выводя за пределы ума к тишине

в каждом звуке

случайном,

разъятом желаньем стяженья

Английский исследователь видит в стихах А.Драгомощенко «тончайшие сплетения резонансов, вибраций, отголосков». Это тоже не совсем точно. Да, поэт то и дело говорит об этих «резонансах» и «отголосках» (практически в каждом стихотворении), но когда он отвлекается от рефлексий на тему «речи», «паутины подобий» и т.п. и обращается к сфере собственно пространственно-временных отношений (говоря традиционно, к сфере окружающей действительности), то стихи становятся довольно одномерными описаниями вроде следующего:

… кран сочится,

Но кофейные зерна в горсти уготовь к переходу

в душистые пустоши пыли

перед тем

как в кипенье вовлечь,

«чет» и «нечет» смолов, прекращая бег смол во вращеньи

и к сплетенной неуязвимо воде обратись,

ибо вот разбивает она свое плавное время паденья,

ловит блеска осколок воспоминанием тысячи «я»,

возвращается цепко—

так птичий плавник ловят детские руки невольно

на кухне, скрипящей, наверно…

И впрямь, кран сочится и сочится… И можно еще подробнее (а при желании — еще прихотливее) описывать, как мелется кофе, вращаясь в кофемолке, превращаясь в душистую пыль, как неделима вода, в которой могли бы отразиться тысячи «я», как неуловима струя, подобно птичьему «плавнику» и т.д. Право же, это скучновато.

Мне кажется, напрасно Майкл Молнар поминает О.Мандельштама. Тот-то как раз, не симпатизируя доведенной до крайности игре в «соответствия», писал: «Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контрданс «соответствий», кивающих друг на друга… Получилось крайне неудобно — ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом рад не будешь. … Человек больше не хозяин у себя дома… Как же быть с прикреплением слова к его значению: неужели это крепостная зависимость? Ведь слово не вещь, его значимость нисколько не перевод его самого? На, самом деле, никогда не было так, чтобы кто-нибудь крестил вещь, называл ее придуманным именем.

Самое удобное и правильное — рассматривать слово как образ, то |есть словесное представление». («О природе слова»).

Итак, дальнейшее усложнение ведет, как видим, к разрушению смысла и образа, к дублированию, к нулевой выразительности. В медицине шоковая терапия применяется редко, в исключительных случаях; постоянно же прибегая к шоку, можно достичь полной атрофии способности восприятия.

Между прочим, приближается столетие с момента выхода в 1892 году работы Д.Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». С 1894 года начали выходить сборники «Русские символисты», и пошло-поехало… Хотя и в прошлом литературный процесс, как известно, не был однородным. Сверстник «старших» символистов И.Бунин отстаивал и развивал в поэзии классическую традицию.

Сейчас много говорят об исторической симметрии, и, если механически наложить старую модель на нынешнее состояние поэзии, то нам еще только предстоит пережить новый виток развития модернизма. Но любопытно, что об исторической же симметрии говорят, сравнивая наше время и с первой четвертью XX века. Что ж, буквальных совпадений и повторений в истории не бывает, о чем надо помнить, чтобы не спутать высокую трагедию с фарсом.

Мы обязаны учитывать не только совпадения, но и несовпадения как границ сравниваемых периодов, так и их эстетического содержания.

Начнем с того, что у «нас» новейший модернистский виток начался гораздо раньше.

Итак, мы уже пережили этот этап в 70-е — 80-е годы, и уже «наш» Ю.Кузнецов «перекликался» с Д.Мережковским тем, что в статье «О воле к Пушкину» тоже отстаивал преимущества символа, как и его предшественник в «Причинах упадка…»; и уже М.Эпштейн говорил об «иной», «высшей», «метафизической» реальности, заставляя вспомнить формулировку символиста Вяч.Иванова «от реального к реальнейшему» (известную, впрочем, и до него).

И вот появился (с большим, пожалуй, запозданием) манифест Ю.Арабова «Реализм незнания» (альманах «Истоки», 1989, вып. 19), перекликавшийся — очень отдаленно, одним только словом «незнание» — с работой Д.Мережковского. Тот противопоставлял «самому крайнему, материализму» (то есть самодовольству позитивного знания) «страстные идеальные порывы духа», цитировал слова Карлейля о «глубине священного незнания», которое, по логике Д.Мережковского, и должно стимулировать в новом искусстве «идеальные порывы» а также «мистическое содержание», символы и расширение художественной впечатлительности».

Вообще, в старых манифестах, как бы к ним ни относиться, какими бы дерзкими «пощечинами» они подчас ни были, всегда излагалась: какая-то программа, назывались какие-то предпочтения. Школа же, которую представляет Ю.Арабов, уже, кажется, просто ничего не знает, путается в трех соснах. (Не потому ли и школа какая-то очень размытая получилась?). Надо было посоветоваться, что ли, с тем же М.Энштейном или О.Хрусталевой. Судите сами. Ю.Арабов пишет об иронии как о скальпеле, представляющем мир «голым» и ведущем к «таинственной правде» (только что же «таинственного» в «голом»-то мире?). Тогда при чем здесь метафоризм и «непрямое говорение», которые как раз далеки от обнаженности?

«Новая» школа, по словам автора манифеста, «не знает», что дважды два четыре. Бывает такое, хотя редко… Только ведь подлинное поэтическое слово никогда не было равно самому себе, никогда не прочитывалось «один к одному» (если это и подразумевается под «дважды два»). Художественное слово, приобретая многозначность за счет контекста,представляет мир объемным и уж, конечно, не ограничивается одной только «грязью». Ему, поэтическому слову, доступна и красота.

Ю.Арабов считает, что не красота спасет мир (правда, это было сказано не «сто лет назад», как он пишет, а немного раньше… Ну, ладно.), потому что «добро и красота не совпадают». А вот В.Соловьев «сто лет назад» (в 1890 году) уточнил эту мысль: «… Красота нужна для исполнения добра в материальном мире, ибо только ею просветляется и укрощается недобрая тьма этого мира». Тогда же (в 1891 году), кстати, Иннокентий Анненский писал: «Провиденциальное назначение поэта — в переживании сложной внутренней жизни, в беспокойном и страстном искании красоты, которая должна, как чувствует это поэт, заключать в себе истину» (читатель узнает отзвуки этих слов и в блоковской речи о назначении поэта).

Слава Богу, так думали не только «сто лет назад». Совсем недавно об этом напомнил С.Аверинцев в статье «Красота как святость» («Курьер ЮНЕСКО», 1988, № 7): «Красота — критерий истины, и притом наиболее глубокой, наиболее важной истины». И если у человечества достанет здравого смысла сохранить в мире некую толику красоты, то, может, оно и в самом деле спасется?..

На наших глазах само разрушение стереотипов и ограничений стало стереотипом.

Если прежде череда модернистских течений растянулась на несколько десятилетий, то в современной поэзии, перебирающей, как в библиотечном каталоге, опыт сразу всех старых модернистских школ (от симолистов до «презентистов» и обэриутов), этот процесс оказался «ускоренным». Повторять пройденное, пережевывать до бесконечности сделанное нет смысла. Необходимо же куда-то двигаться от нулевой отметки. Куда же движется поэзия?

Дай-то Бог, чтобы поэзии оказалось под силу возвращение к созиданию.

Только при чем тут милиция, спросят меня, вспомнив начало статьи? А вот милиция здесь и в самом деле ни при чем…

1989

Р.S. После выхода этой статьи в альманахе «Истоки» («Молодая гвардия», 1989, вып.20) я получил письмо от одного из ее «героев» Аркадия Драгомощенко. Хоть поэт и критик скорее не поняли друг друга из-за разности языка в описания поэзии, «не сошлись» в отношении к понятию «образ», но поэт увидел в моей работе «незаинтересованную заинтересованность». Это любопытно, ведь поэты и вообще — писатели настолько привыкли к направленческой, (или групповой) тенденциозности и непониманию со стороны критиков, что заведомо ждут этого непонимания и подчас не замечают нормального желания разобраться.

Привожу письмо с разрешения автора:

Москва ГСП-4

Сущевская, 21

Издательство «Молодая гвардия»

Владимиру Славецкому

Уважаемый Владимир… — простите, но, как видно, у нас долго еще не будет принято помещать в книгах, хотя бы в примечаниях, отчество автора, что в какой-то мере, поверьте, делает затруднительным выбор верного гона и что чрезвычайно важно, как мне думается, для разговора между людьми, не встречавшими друг друга доселе.

Как бы то ни было, позвольте поблагодарить Вас за Вашу статью в последнем номере «Истоков», издания, признаться, прежде мне совершенно неведомого, но которое, оказавшись сегодня в моих руках, обратило на себя внимание опять-таки Вашей статьей, точнее, тем, что я почувствовал, читая ее, и чем хотел бы поделиться, невзирая, разумеется, на некоторые (что неминуемо) возражения, о которых несколько ниже, ежели Вам достанет терпения.

Пожалуй, впервые за последние годы — и не сочтите, Бога ради, это за преувеличение — я встречаюсь действительно с незаинтересованной заинтересованностью. Иными словами, речь идет, насколько я понимаю, отнюдь не о намерениях «провозгласить», «отстоять», «подчинить» etc., но о желании; серьезно разобраться в предмете (насколько позволяет такого рода издание), то есть, о сомнении. И что впрямь отрадно. Возможно, я не совсем согласен с Вашими выводами касательно моих подходов к тому, что именуется поэзией, да и не только к поэзии, но и к способам ее описания (что для меня является действием прежде всего аналитическим, несмотря на тот или иной «словарь», вовлеченный в него, ибо любой процесс создания образа прежде всего начинается для меня с различия, с различения; в противном же случае мы были бы обречены смутной массе, но никак не реальности, Миру). И, тем не менее, я действительно рад, что ощутил заинтересованность не столько в «переразделе» неких территорий власти, сколько в самой словесности, следовательно в бытии сознания и человека.

Вместе с тем, я бы хотел отметить некоторые детали (никоим образом не притязая на то, чтобы изменить Вашу точку зрения), которые, быть может, покажутся Вам немаловажными, и, упуская некоторые (что, впрочем, произошло не по Вашей вине), мы рискуем несколько изменить кое-какие предпосылки.

Итак, в отношении М.Молнара. Дело в том, что за неимением места или же вследствие своих представлений о существенности, редактор «Родника» упустил из доклада весьма важное предуведомление, в котором М.Молнар предупреждает, собственно, о своем методе рассмотрения. Выглядит это следующим образом: «Основой анализа является предположительное первое чтение, которое возможно рассматривать в качестве эквивалента материала, предложенного пре-рефлективному сознанию. Такой подход создает нечто вроде фрагментарной экспликации текста и ставит под вопрос субъективность как огранизующий принцип.» (M.Molnar, the Vagaries of Description). Более того, в публикации отсутствует сам путь доказательства…

Но здесь хотелось бы отметить, что многие вещи из доклада Молнара являются иногда для меня также некоторой неожиданностью и в их числе — намеренный отказ от «второго» чтения. Однако суть не в этом. Вероятно, следует высказаться о другом… Две основных опорных точки в Вашем рассуждении служат началом перспективы вопроса, охватывающего проблему целостности мира (если я верно понял, именно образ должно быть тем локусом, в котором со-творяется мир во всей возможной полноте значений и смыслов, — и тут на помощь приходит известное сравнение с каплей, отражающей солнце) и, стало быть, исполненности, свершенности поэзии, схватывающей в образах этот подлинный мир, недоступный профаническому сознанию или же обыденному воззрению. Да, около двадцати пяти лет тому мое мировидение допускало и, более того, осуществлялось в таком идеологическом сценарии (поверьте, что «идеологический» я применяю в значении театра идей, но никак не в значении некоего управления ими). Но… поэт, писатель (а я осмеливаюсь в свои сорок четыре года относить себя к таковым) имеет дело не с идеями (каковы бы они ни были) и даже не… с образами, но с языком, речью, с деятельностью, в которой и которой создаются, вырабатываются и стираются образы, значения, комплекс смыслов и идей. И благодаря которому, и в котором создана концепция опять-таки упомянутого нами целостного, единого мира и, следовательно, мировидения. Какова же она? И тут возникет следующий мой вопрос, направленный, скорее, к самому себе — могу ли я удовлетворяться застывшим в стазисе великолепием Аристотелевской иерархии? Мира, пребывающего в соподчинении, мира, восходящего к Логосу, Форме, где исчезают пространство и время, ибо в таковых нуждается лишь несовершенная материя, взыскующая Формы? Мира, состоящего из «сущностей» и падшего, испорченного языка, и в котором человеку надлежит в процессе именования, говорения овладевать Истиной — то есть, пытаться схватить эту сущность, неделимую и окончательную, и после чего слово оказывается уже ненужным, ибо оно исполняло лишь роль слуги… поскольку значения, затем смыслы якобы существуют до языка. Именно об этом, мне кажется, говорил Мандельштам, в приведенном Вами отрывке, посвященном скорее символистской, семантической модели мира, картезианской (субъект-предикат-объект), в чем символистское мышление и видит соответствие — означающего означаемому; вот где роза это не роза, но «покров», который мы договорились не срывать, соотнося его с некой недвижной истиной «раны-любви-женственности-искупления»-etc.(в зависимости от тезауруса) — и не только видит, но и утверждает, санкционирует таковое соответствие. В подобной структуре Я также занимает особую позицию, будучи в идеале отражением стройной иерархии. В связи с чем хотелось бы заметить, что проблема со-ответствия, диалога, услышанности и изрекаемости в слушании, «ты» и «я», этого нескончаемого обмена ролями в постижении — вот, что является мотивом написания книги, часть которой (очень небольшую) Вам довелось прочесть в журнале, или, говоря по-иному, сам термин «соответствие», скажем так, взят в совершенно ином контексте, нежели это видится с первого взгляда. А с другой стороны — небо, что это? Где оно начинается? В ста метрах над землей? В трех километрах? В детской сказке? Облака ли оно? Синева? Или твердь, обитель богов? Или же цвет, образующий себя из света и преткновений пылинки?

И все же, не углубляясь особо, скажу, что самое трудное для человека, для его сознания сегодня, это перейти, ощутить себя в иной парадигме, где закон подчинения слова вещи, объекта субъекту, мира человеку (можно этим определить крах прежней этики), правила присвоения мира в речевом акте, скажем мягко, неактуальны.

И потому текст (простите за это слово, но, боюсь, что ныне смысловой единицей является не только не слово, не только не одно стихотворение, но работа как таковая, постоянно, неустанно создающая себя в собственном контексте) действительно «пуст», действительно открыт для нескончаемого своего рождения в воображении читающего (а кто, как не читающий — сам пишущий?), состоя даже не из «образов», но только из предложения направлений возможности создания их — но тут позвольте закончить мой чрезмерно длинный монолог последними параграфами из КОНТЕКСТА-КОНСПЕКТА (нечто вроде замечаний по поводу опять-таки поэзии).

«Иллюзии Я.

В момент смерти языка возводится фигура «врага ценностей». Только отрицание, мнится, позволяет говорить о том, к чему нельзя прикоснуться языком. Вкус и геометрия различные вещи, О чем спрашивают поэта?

Корпуса энциклопедий способны удовлетворить:

Словари предлагают:

Психология, социология, политика, мифология, религии разворачивают:

Словесность обещает:

Институты информации исполнены рвения разрешить:

etc.

Но поэзия уже всегда иное.

Все это известно, но мы вынуждены повторяться. Поэта, ни о чем не спрашивая, спрашивают о том, возможно ли спрашивать то, на что нельзя получить ответа — не спрашивая, спрашивают: существует ли такой вопрос, отсутствие которого порождает ту самую неодолимую тревогу, благодаря которой естественно вполне сомнение во многим, не исключая и очарования патерналистских отношений держателя истины и ее потребителя. Либо: может ли человек (не сведенный к уровню безразличия с камнем) рано или поздно обрести-(из) возможность задаться таким вопросом? И каков должен быть «ответ», эта жемчужина, объемлющая раковину? Ответственность — это модус слуха. Тень мертвого языка переходит в призрак универсального, единого (единственного), количественно бесконечного (пожирание).

Но язык не может быть присвоен по той причине, что он есть несвершающееся бытие или Бытие. Совершенное действие не оставляет следов… Поэзия — несовершенство. Несвершаемость как таковая. Утешения нет. Как не существует и слова. Переход через «ничто» в другое: «Катастрофа не есть завершение. Это кульминация в столкновении и борьбе точек зрения (равноправных сознаний с их миром). Катастрофа не дает им разрешения, а, напротив, раскрывает их неразрешимость в земных условиях, она сметает их не разрешив» [М. Бахтин]. «Моцарт и Сальери» Пушкина — идиома, слепок циклона, нерасторжимое единство дисконтинуальности, возвращающего идею жертвования, разделения, различения, обретения значения в его же ускользании. «Существует ли речь?» [Чжуан Цзы].

Переход от вопроса к вопрошанию о пределе, границе, грани, об очертании «смысла, освобождаемого из бессмысленного еще более бессмысленным» [А. Введенский]: лишь в обещании, в речи, в поэзии. История не облатка пространства, тающая на языке. Мужество заключается в нескончаемом утверждении мысли, преодолевающей «порядок актуальной жизни», — самое себя.

Поэзия — «бесцельная» трата языка, постоянное жертвование жертве. Возможно, здесь следует начать говорить о любви, иными словами, о реальности, или вероятности откликнуться безначальному эхо: об ответственности.

И еще — имею такое же отношение к «авангарду», как, например, Ал Газали, Шевченко или Тютчев… Слово «авангард» одно из самых смертоносных клише. Еще раз спасибо. Остаюсь с уважением — Арк. Драгомощенко.

Литературная критика и публицистика @ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ И СЛОВЕСНОСТИ, №12 (декабрь) 2004