От редакции.

Вот так вот и уходят… Я познакомился с поэтом Леоновичем в 1996. На даче у другого поэта. У Анатолия Владимировича Жигулина. Проговорили, помню, часа два. Потом, попрощавшись с хозяином дачи, вместе отправились на железнодорожную станцию Переделкино. По дороге он все рассказывал, рассказывал, как любит класть печи, что давно уже вышел из СП, про то, что он перебивается сейчас случайными заработками. Мне это было непривычно слышать. Вообще был общительным, открытым, уважительным к собеседнику. Потом, кажется, в 1999, приходил к нам в Литинститут, где я в то время учился на ВЛК. Осталось в памяти очень доброе, теплое впечатление от встреч с ним. Мастер — каких поискать! Все, за что ни брался — все горело в руках! И голова — как Дом Советов, и полиглот, и моряк, и поэт, и руки — мастеровые, классные — и по дереву, и по печному, и по кирпичу равных ему поискать. А самое главное — не было в нем никакого гонору…. Вечная память, Владимир Николаевич!

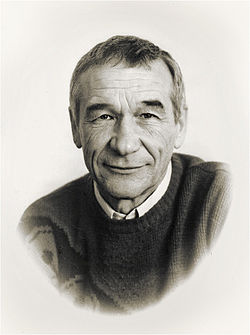

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЛЕОНОВИЧА

Материал подготовлен к публикации Александром Балтиным (Москва)

Влади́мир Никола́евич Леоно́вич (1933—2014) — русский поэт.

Учился в Военном институте иностранных языков, на филологическом факультете МГУ, но не окончил ни тот, ни другой. Публикуется с 1962 года. Первый сборник стихов вышел в 1971. Член СП СССР с 1974. Переводил грузинских поэтов.

Сам поэт сообщал о себе следующее:

Живу на Родине, в Костроме, где я родился в 1933 году. Увезен в Москву в бессознательном возрасте, окончил московскую школу, учился в Одесском высшем мореходном, в Военном институте иностранных языков, служил в армии (Шуя, Гороховецкие лагеря), учился на филфаке МГУ, ушел с 5-го курса, получив «5» по предмету, который знал на «2+», работал в сельской школе, в плотницкой бригаде, на стройке Запсиба, на электрификации Красноярской ж/д.

Работал в журнале «Литературная Грузия», много переводил. Когда был мальчишкой, думал по-немецки — спасибо незабвенной моей «немке» Екатерине Петровне Сулхановой. Не сочтите пижонством разговор с Байроном по-английски. В моем словаре толпятся реченья олонецкие и костромские вместе с романскими и германскими. Обожаю оригинальное звучание. Русский язык постигаю всю жизнь.

…в духовном отношении редкостно независимая личность… — Творчество Леоновича отличается глубокой внутренней связью с русской крестьянской традицией, твёрдой убеждённостью в необходимости духовной свободы. Его стихотворения в повествовательной манере говорят о его страданиях от разрушения природы, полей, лугов и лесов, уничтожения церквей и монастырей, сожжения архивов, о лишённой идеалов молодёжи. Он обвиняет разрушителей, не способных ни созидать, ни охранять доставшиеся им в наследство ценности. Леонович резко выступает против мнимых идеалов, против казённой фальши в искусстве, архитектуре, против официозной литературы с её агрессивной бездуховностью. Его лирика восходит к традициям Е. Баратынского. Его размышления порождены христианским мировоззрением. Через отчаяние из-за саморазрушения России конца 20 в. Леонович приходит к идеалам прощения, доброты и любви как единственным подлинным духовным ценностям.

(википедия)

Конюх Вася

В октябре человек с чемоданом

появился в селе.

Впереди некто, пьян вдрободан,

шел, прикладываясь к земле, —

и до площади храмовой шел я за пьяным.

От густой унавоженной грязи

отрывал я его: — Не балуй, не балуй! И — а — уй! —

Нетяжелого тела и земной органической связи

отрывания звук — поцелуй.

И от конюха Васи

дух знакомый сивушный

до конюшни донесло ветерком,

и приветное ржанье послышалось из конюшни,

а хозяин ни с места — и в глину ничком.

…Поцелуй — звук для слуха разбуженного!

И не зря

перед чайной избой у разрушенного

алтаря

до весны дожидались меня

отпечатки ладоней и лба —

навсегда на сетчатке:

борода и губа.

Пал морозец веселый,

и глина взялась, как сургуч.

Путь просторный на села

от каменных круч.

Оказался крепонек

Высшей Силой поверженный ниц

Вася-конюх, известный кругом “анкагоник”,

персонаж наших вздохов, судебных листов и больниц.

Человек городской, чемоданный,

положение важное это я долго соображал

и—ни трезвой, ни пьяной —

впредь молитве ничьей не мешал.

Из альбома

Видел я Каргополь нынче и Петрозаводск,

Питер и Оренбург, Кострому и Калязин,

Алмаатаюсь по свету, и нет мне опоры.

Нет — как дифтонга воздушного “и-а”,

чтоб мог я Гиа сказать, Гиинька, домосед мой счастливый.

Ты себе дома, и крепки твои бастионы

рукописей, корректур, запыленных подшивок…

“Книгу в себе” ты умеешь ценить, прикасаясь пальцами

бережно к авторской подлинной правке,

к детскому почерку: о! лепетать, о цхинвали! —

синюю папку одну разрешив от тесемок.

Третий этаж, и звонок — наконец! — и объятья,

и ритуальные танцы, и пухлые ручки

к небу воздеты, и прыгает Лялька, и Джанка

лает и лает, и монументальна Этери,

как дедабодзи, держащая Дом крестокрыло.

В этом триклинье грузинском теснятся картины,

книги, растенья и камни и — вечные гости —

в комнаты входят с балконов лоза и глициния.

В этом дарбази античном гостят олимпийцы,

ликами — вполоборота — из тьмы выступая.

Додик Давыдов, наш Рембрандт, снимал их, но если б

преображенные Додиком оригиналы

все собрались — не избегнуть бы им потасовки!

Мир вам, которые живы, и царство…

Но царство — в воздухе дома сего:

замирание звуков благоговейное,

этих камней и растений

позы и возникновение звуков, и ликов

этих вниманье — и все тут внимает и внемлет

некоей чудной стихии… Но страшно за Гию:

так незнакомо лицо и уста побелели,

бездной какой-то охвачен,

последним блаженством, на волоске его жизнь…

Длится пауза… — Белла, гениалури, —

прошепчет, еще не очнувшись.

Беллину книгу держал я, как Вацлав Нижинский

Павлову Анну, и это — вина режиссера.

Бисерным Гииным почерком: Павлову Анну —

мне, — и так далее. Где эта книга, Илюша?

Как же я мог… Ради предка Дадешкелиани,

доблестного Константина, найди и верни мне

если не книгу, то надпись, но как же, но как же…

Вечный вопрос наш, Илюша, верни же мне Анну — Беллу,

хотя и окончен балет наш…

След

Спортивный белый вертолет

ползет над сединою бора,

выслеживая волчий ход

через поля, холмы, озера…

Сквозь все следы — след как струна

из края в край искристой глади.

Здесь — заповедная страна,

здесь — не убий и не укради.

Он правит строго на восток,

на Каргополье — не собьется —

ведет основу сквозь уток.

Спасется? Или не спасется?

Бреду с понурой головой

след в след — в игольчатуюопаль,

но слышу я не волчий вой,

а материнский дальний вопъль.

Над полем у села Шатой,

над мировою глухотою…

Я кончу круглым сиротой.

Я кончу полной немотою.

РОВ ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО

Конечно, не знать — большой грех,

но не желать знать — уже преступление.

Флоренский

Пляшет, пока не замерз,

черноседой беломорский ворс.

Сходятся с краем край —

тот и этот припай.

Салма бушует, как жизнь тесна,

все тесней и тесней.

И останавливается на

несколько дней.

Штиль, мороз, туман синевы.

Сквозь — огненный серп:

то Голгофы кривые рвы,

то неправая смерть.

То паломниками ко Кресту

всходят костры ввысь,

чтоб отжечь мерзлоту,

чтоб оживить мысль.

Чтоб захотел мозг

знать, — чего не хотел,

рвы ползут на погост,

каждый по 300 тел.

КТО ТАМ? ЧТО ТАМ — во рвах?

Там спасенье Руси.

Взвидел и аз воззвах:

виждь! — и не угаси.

НА СМЕРТЬ ВЛАДИМИРА ЛЕОНОВИЧА

Храм построив, проще уходить.

И соединительные тропы

Строчек в небеса уводят.

Кто ты,

Человек, сумеют объяснить.

Соль блеснёт – суть каждого стиха.

В небо храм всегда стремится мощно.

А туда и жизнь – пусть из греха

Прорастает, истово и точно.

Александр Балтин

Поэзия @ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ И СЛОВЕСНОСТИ. — №8. — август. — 2014