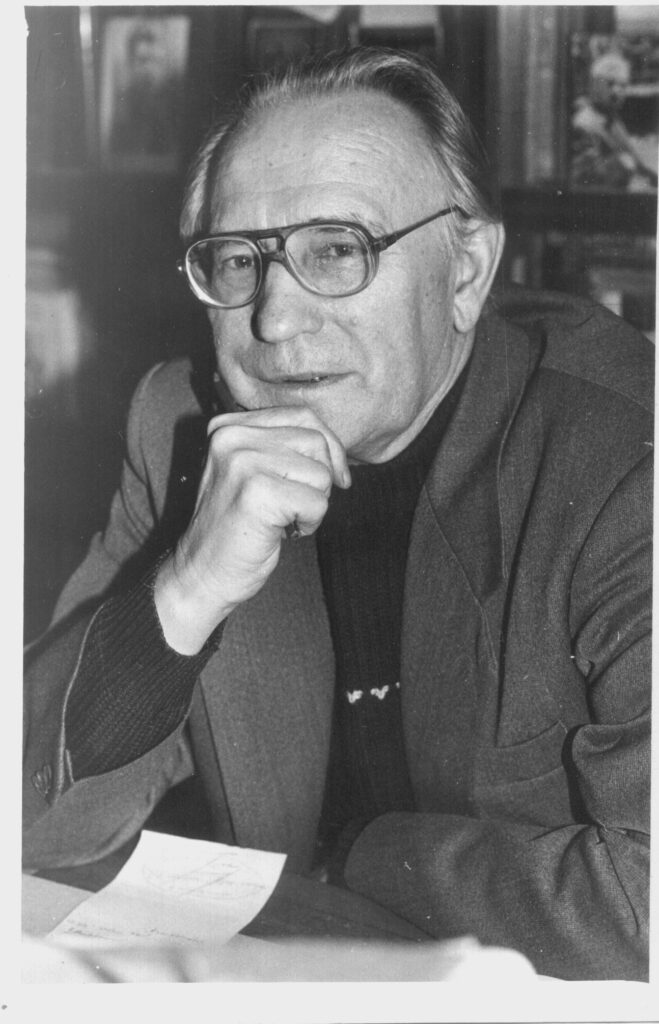

Абрамов Александр Анатольевич — профессор кафедры общей физики Московского государственного института электронной техники (МГИЭТ), доктор физико-математических наук. Родился в 1941 году в г. Брянске. Окончил Воронежский Госуниверситет. С 1963 г . по 1973 г . работал научным сотрудником Подольского научно-исследовательского технологического института. С 1973 г . по настоящее время является преподавателем МГИЭТ. Сын известного советского литературоведа А.М.Абрамова. Автор более 80 научных работ. . Этот материал опубликован со значительными сокращениями в книге – памяти об А.М.Абрамове, опубликованной к его 90-летию Воронежским университетом. Книга называется «Лирика и эпос одной судьбы». См. статью о А.М.Абрамове в «Wikipedii»

Александр Абрамов

Рядом с отцом…

Очень личные воспоминания об Анатолии Абрамове и не только о нём

Я должен всё переупрямить, всё помнить бывшее окрест.

Тот, кто зачёркивает память, на будущее ставит крест.

Анатолий Абрамов

Писать о близком человеке одновременно и просто и сложно. Проблема в том, чтобы множество мелких бытовых подробностей не заслонило главное. Может быть, мне будет немного легче, поскольку литература – главное дело моего отца для меня тоже очень значима и любима.

Папа в своих последних письмах ко мне неоднократно говорил о своём желании написать книгу под названием «Мой XX век», в которой собирался подробно описать свою жизнь, своих родных, своё время. Жаль, конечно, что ему не удалось этого сделать. Многое теперь ушло с ним невозвратно. Но кое-что сохранилось в его письмах, в моей памяти из его рассказов. Что-то он уже в старости и путал. Есть кое-какие мелкие биографические неточности в его книге «И я вступаю в диалог». Постараюсь здесь не повторять того, что уже написано в этой книге.

Приведу дословно характерный отрывок из одного папиного письма, в котором он просит меня достать одно лекарство, которое, как он надеялся, поставит его на ноги: «И тогда я наверняка выполню завет Твардовского: “Ваша книга – хорошо, статьи – хорошо. Но напишите о матери, об отце, о своём пути”. Его помощник А.И.Кондратович прибавлял: “Александр Трифонович, зная, что я с Вами встречусь, говорил: “И об атаманше пусть напишет”. Он, кстати, некоторые Ваши письма читал в редакции “Нового мира”. “Об атаманше” – это целая история. Я, видимо, рассказывал, как нас, трёх ребятишек, озоровавших на Большой улице, пригласила к себе хозяйка одного отличного дома. Если кратко: она нас накормила пареными кукурузными початками, дала по стакану тёплого молока, а потом ввела в одну комнату (библиотеку), а потом в другую (там были подшивки газет и журналов чуть ли не со времени войны с Наполеоном). Ещё короче: она дала нам по три книжки, просила по прочтении приходить ещё. Мы не знали, кто она (хотя и было видно, что она чище и грамотнее простых казачек). Дома мама, увидев книжки, стала выспрашивать, откуда они. “Сыночек, да это же атаманша, вдова атамана Болдырева, которого красные сожгли со штабом в Трёхостровской, за Доном”. Плач, стон, что я и мои друзья зашли, куда не надо. Отец, придя с работы, оценил ситуацию по-другому. “Он – сопляк, ничего не знал и не знает”. Так, я с 27 года по лето 31 года прочитал чуть не всю атаманскую библиотеку. Я не сразу понял, почему этот эпизод был так важен в глазах Твардовского. С годами усёк: его волновал раздрай в русском народе. Белые, красные, попы, партийцы и т.д. Да, всё было. Жизнь разрывала не только народ, страну, но и семьи (он сам из такой семьи) – и это страшно. Было – и пусть останется в прошлом, а нация должна не утратить единства. Да, атаманша, но она не зверь, она тоже русская и помогает в учёбе, в умении вести себя мальчикам из семей красных. Писать о таком, в глазах Твардовского, значит цементировать нацию, страну».

Анатолий Михайлович Абрамов родился в казачьей станице Качалинской, где по одной из главных исторических версий родился покоритель Сибири – Ермак. Его отец – Михаил Яковлевич Абрамов воевал ещё в первую мировую и тогда получил Георгиевский крест за то, что он вытащил с поля боя раненого казачьего полковника. Во время гражданской войны Михаил Абрамов служил в Первой Конной армии Будённого. После, когда семья Абрамовых перебралась в Сталинград, дедушка Михаил мог пользоваться городским транспортом бесплатно по справке, в которой было написано, что он красный партизан. Кстати, по терминологии 20-30 годов XX века семья Абрамовых была бедняцкой и, насколько я понимаю, никакому расказачиванию не подвергалась. Приведу ещё одну выдержку из письма отца, касающуюся семьи Абрамовых: “А о России думаю, она – из сердца не выходит. Её сейчас гробят. Да, и как не думать? Отец, мать, детство, дядя Володя (брат отца), его жена Тина (кстати, турчанка. Качалинская не давала туркам пробиться к Москве, о её подвигах знал Иван Грозный. Следы её истории – та же Тина. Есть в ней следы и многих стычек с татарами, с Сибирью вообще. Часть станицы называлась “Сибирь”, а её жителей звали и зовут “сибиряне”. Это слово и сейчас в моём лексиконе) – всё это Россия. Попробуй это забыть”. По рассказам отца через дом по улице, где они жили, был дом Павла Бахтурова – комиссара Первой Конной. В станице рассказывали, что Будённый однажды посылал Бахтурова с каким-то поручением к Ленину, причём Ленину Бахтуров очень понравился, и он сказал, что таких людей надо выдвигать. После этого Бахтуров практически сразу погиб при очень странных обстоятельствах.

Папина мама – Раиса Григорьевна Польяникова была из хутора Шишикина, что на Дону, недалеко от станицы Иловлинской. Как рассказывал мне папа, его дед – мамин отец был очень размашистый человек. Он как-то ехал с ярмарки (было это за Доном, у хутора Хлебного, недалеко от станицы Трёхостровской), был под хмельком, лошади несли его таратайку во-всю, было уже к вечеру, темновато, и он с лошадьми с яра загудел в Дон. Так моя бабушка, её сестра и брат остались сиротами.

Папа родился 5 декабря 1917 года и уже в младенчестве “поучаствовал в борьбе с белогвардейцами”– обмочил мундир белого офицера, который взял его на руки понянчить. В детстве, как, наверное, и со многими другими деревенскими ребятишками, с ним было множество опасных эпизодов. Он однажды упал в колодец и там долго пробыл, пока его не хватились и не вытащили оттуда. В другой раз бык подцепил его рогом и забросил на стог сена, сломав при этом ему ключицу. В возрасте 14 лет папу отправили в Саратов, учиться в художественном училище, поскольку с самого детства у отца проявилась тяга к рисованию. В материалах IV Боголюбовских чтений в Саратовском государственном музее им. А.Н.Радищева (http://www.sgu.ru/ogis/bogo/mat4/mat4-5.html) опубликованы подробные воспоминания А.М.Абрамова об его учёбе в Саратовском художественном училище. В этих воспоминаниях отец с большой теплотой отзывается о замечательных преподавателях, которые его там учили. О В.М.Юстицком, В.Т.Мельситовой, Ф.В.Белоусове, Б.М.Миловидове и других. Рассказывает о жарких дискуссиях учащихся этого училища об искусстве, о разных художниках, о живописи и поэзии, о Маяковском и Есенине. Заканчиваются эти воспоминания стихотворением А.М.Абрамова, очень характерным для его биографии:

ДОРОГА

Господи. Я грезил Амстердамом.

Рембрандта хотел увидеть там…

Прочь, мечта! Я от неё упрямо

Ухожу по прожитым годам.

Я рождён на хуторе Прудки,

Я крещён на хуторе Садки.

А потом – Качалинская.

Далее

Не Бразилия и не Италия –

Волга и Царицын-Сталинград…

Следом путь в Саратов. Я впервые

Вижу мир большой… Я очень рад,

Что в Москву дороги ветровые

Занесли меня. А из неё

Брянск меня позвал служить солдатом.

Бал окончен. Встали под ружье

Мы – ещё юнцы, ещё ребята.

И пошло: Карелия, болота…

Следом Заполярье…

Не охота

Мне рассказывать о пнях гнилых.

Лучше о посёлках огневых.

Где валялся в госпитале…

Кола.

После – Мурманск. Двадцать третья школа.

Но и всё же Яр-фиорд

элегией,

Пусть студёной, в душу мне запал.

Северная мшистая Норвегия,

Я тебя рыбачкою узнал.

А потом три месяца в Кеми,

Время, говорил я, не томи.

Ждут меня МИФЛИ и МГУ.

Я еще за парту сесть могу.

Я еще не позабыл Прудки.

А ещё мне хочется в Садки.

А Саратов? Разве я забуду.

Сколько я в душе понёс оттуда?

Я не знал, бывало, года сытого.

Но не раз Юстицкий и Мельситова

(Музыка их душ во мне звенит)

Будто поднимали нас в зенит.

Я не знал, что впереди Воронеж,

Что ему полжизни я отдам…

Не летите ветром, годы-кони.

Я ещё увижу Амстердам.»

В Саратове отец жил у своего дяди Коли, который заведовал всей кинематографией Саратовской области, а его жена – тётя Поля (её фамилия была не Абрамова, а Чинская) была партийным работником на уровне секретаря райкома. Судя по всему, талант художника у папы был, о его картине на выставке в Саратове писали даже в “Правде” в 1934 году, а после окончания училища папе и ещё одному выпускнику дали направление в Академию художеств в Ленинграде. К сожалению, в это время папа заболел и попал в больницу, и в Академию он не поехал, а поступил на филологический факультет Саратовского пединститута, где он и познакомился со своей будущей женой Антониной Тимофеевной Сыроежкиной.

Мама рассказывала, что папа довольно долго добивался её взаимности, буквально от неё не отставал ни на минуту. Впрочем, в институте они так и не поженились. После института мама поехала преподавать русский язык немцам в республику немцев в Поволжье. Эта республика была расформирована в первые дни войны, а её жители были сосланы в основном в Казахстан. Папа же, учившийся очень здорово, по совету и рекомендации А.П.Скафтымова поехал в Москву и поступил в аспирантуру знаменитого ИФЛИ. Вообще, творческий характер отца проявлялся во всём. Например, у отца почти не было музыкального слуха (В отличие от мамы, у которой этот слух был абсолютный. Она рассказывала, что по выходе из кинотеатра, папа обычно запоминал слова звучавших в кино песен, а она запоминала мелодии). Однако папа умудрялся сочинять мелодию песен на свои слова. Я даже помню одну такую песню со словами: “Наша дружба, камрад, как смолёный канат…” Проучился отец в аспирантуре очень недолго. По особому приказу маршала Тимошенко в 1939 году стали брать в армию всех поголовно, даже имевших всяческие отсрочки. В частности, в это же время взяли с первого курса Саратовского университета в армию маминого младшего брата Владимира, который так и застрял в армии до самой смерти. И вот замечательная группа друзей – студентов и аспирантов ИФЛИ, студентов ГИТИС’а: отец, Владимир Архипов, Аркадий Анастасьев, Борис Эпштейн, Владимир Государенко, Даниил Фрейлихер, Иван Хмарский оказались солдатами 5-го полка связи в Брянске. Через некоторое время их перевели в Военно-политическое училище РККА вроде бы учиться, но фактически сделали преподавателями. Папа рассказывал, что они чуть ли не на коленях умоляли генерала не делать их офицерами, чтобы не остаться в армии навсегда. О каждом из этих папиных друзей он мог рассказывать бесконечные истории. Они же активно сопереживали истории папиных отношений с Тоней. Суровый начальник ВПУ полковник Устьянцев вошёл в положение влюблённого солдата – моего отца – и дал ему небольшой отпуск для поездки в Балаково, где работала тогда моя мама. В результате папа привёз Тоню в Брянск, где папа со своими друзьями и отпраздновали скромную свадьбу. Как писал мне папа: “Это была трагедия и роман в духе Бальзака. Некоторые эпизоды – из ряда вон. В мировой литературе я подобного не встречал”. Вся эта компания друзей и встречала маму, когда она выносила меня из роддома в марте 1941 года.

К тому, что папа сам писал о своём участии войне, я могу добавить не много. Интересно, что в одной дивизии с отцом оказался совершенно случайно старший мамин брат Иван. У дяди Вани была трагическая судьба. Его арестовали и сослали за то, что он в общежитии зооветеринарного института в Саратове, где он учился, прочитал письмо отца из деревни, в котором отец жаловался на то, что в этот год на трудодень ничего не дали. Правда, во время войны дяде дали смыть кровью своё “преступление” и отправили его на фронт. Окончил войну дядя Ваня уже капитаном. Дядя рассказывал, как политрук Абрамов выступал перед солдатами. Это было так проникновенно, что многие солдаты даже плакали. Знаю, что папа писал заметки во фронтовые газеты при свете карбидных ламп и сильно тем самым увеличил свою близорукость (у него было примерно -7,5 диоптрий). Его демобилизовали в 1946 году, поскольку в это время он заболел туберкулёзом. По возвращении из армии он пару раз ездил лечить его в санатории РККА.

Мы с мамой в войну жили в Елани. Это место расположено в 75 км от Балашова. И недалеко от него была деревня Волково, откуда была родом мама, и где жил её отец Тимофей Максимович и её мачеха – Матрёна. (С мачехой у мамы были натянутые отношения. После четвёртого класса мачеха заявила матери:

“Хватит учиться, учёней меня будешь”. В результате мама ушла из дома. Днём мыла полы в школе, а вечером там училась. И в институте училась на одну стипендию. А когда отец ехал к Тоне в Саратов, мачеха его обыскивала, чтобы он часом дочери из домашних припасов чего бы не увёз). Когда я немного подрос, мама на лето отвозила меня к деду Тимофею. Когда немцы подошли к Сталинграду, папина родня эвакуировалась оттуда и приехала жить к маме. С этим приездом связан эпизод, о котором мама всегда рассказывала со слезами. Бабушка Рая и дед Михаил с детьми – папиными братьями Виктором и Геннадием и сестрой Лидией просыпались и начинали печь лепёшки из муки, которую мама каким-то чудом раздобыла и надеялась с ней прожить зиму. И только когда мука кончилась, Абрамовы пошли устраиваться на работу. Они переехали на хутор Водяное, а для мамы со мной, полуторагодовалым, началась голодная зима. В послевоенное время папины братья однажды приехали к нам в гости и начали беспрерывную пьянку, а когда мои родители попытались их остановить, они обиделись и потом с мамой больше не общались, приехав только на её похороны. (Проблемы с зелёным змием были у мужских представителей всех известных мне поколений Абрамовых. И у деда отца Якова с его братьями, и у моего деда Михаила. Так, что папа в этом отношении в семье был белой вороной).

У отца в архиве было огромное количество его военных публикаций в дивизионной газете, армейской газете и даже рангом повыше. Однажды отец при добывании “живых” материалов для таких публикаций находился на передовой в одной из воинских частей, когда там начался бой. В этом бою все старшие офицеры были убиты. Это был единственный случай, когда отцу пришлось командовать атакой на немцев. В этом бою его контузило, и потом всю оставшуюся жизнь он не мог летать на самолётах, и его тошнило при езде на автомобиле. В одной из северных газет было напечатано воспоминание одного солдата об этом бое. Солдат написал, что политрук Абрамов поднял роту в атаку и был геройски убит. А потом некие пионеры обнаружили публикации отца и выяснили, что он, оказывается, не был убит, а был только контужен. Со многими известными поэтами и писателями папа познакомился непосредственно на фронте.

После войны в 1947 году папа участвовал в Совещании молодых писателей, где он познакомился со многими позже ставшими очень известными писателями: Лукониным, Гудзенко, Друниной, Старшиновым, Недогоновым и другими. С некоторыми он поддерживал приятельские отношения и в дальнейшем. Я знаю точно, что участие в этом Совещании было для отца очень важной вехой в жизни. У него было несколько больших фотографий, где вместе с отцом была представлена вся эта замечательная кампания.

После войны папа поддерживал какие-то тёплые отношения с Симоновым.

К Л.И.Тимофееву – папиному руководителю кандидатской диссертации – мы вместе с отцом ездили пару раз в Загорск, где у Тимофеева была дача. Тимофеев был разбит параличом и передвигался в инвалидной коляске. Через своего саратовского друга – архитектора Сотникова – папа познакомился с несколькими очень известными архитекторами и художниками. В частности, была такая трогательная история. Папа, мама и я были в гостях у архитектора Посохина, и он угощал нас молочной рисовой кашей. Это были голодные послевоенные годы. В Подмосковье были случаи людоедства. Хлеб выдавали по карточкам. Весной, когда у нас кончалась картошка, мама посылала меня в подвал, может быть, в земле мне удастся отыскать хоть одну картофелину. И вот я впервые в жизни попробовал молочную рисовую кашу. Мне она страшно понравилась. Я съедаю несколько ложек этой каши, толкаю маму и говорю ей тихо: давай остальную кашу оставим на завтра. Мама объясняет гостям ситуацию. Взрослых она прошибает до слёз.

В Москве у папы были очень хорошие отношения со многими известными людьми. В семье декабриста Якушкина мы несколько раз были в гостях. Никогда не забуду, как была возбуждена и шокирована семья Якушкиных, когда их Ванечка пошёл провожать какую-то девушку в «рабочие» кварталы. Папа был знаком с Юрием Любимовым, а с Аллой Демидовой был в очень тесных отношениях. Однажды Демидова приглашала отца на какую-то приватную вечеринку, на которой должен был петь Владимир Высоцкий. Папа отказался. В это время Высоцкий и отцу, и мне был известен главным образом по его полублатным песенкам, к которым папа и я относились прохладно. И только после смерти Высоцкого мы узнали другого Высоцкого – автора таких шедевров как «Ты не вернулся из боя…», «Мы вращаем Землю…» и др.

Папу несколько раз приглашали работать в Москве. Один раз в редакцию газеты «Правда», другой раз Метченко, кстати, хороший папин друг, приглашал папу к себе на кафедру в МГУ. Одной из причин отказов на эти приглашения была неподъёмность огромной папиной библиотеки.

Для всех знавших моего отца в Воронеже, он остался в памяти как блестящий лектор и замечательный педагог. Даже мои друзья – физики, хотя бы раз послушавшие увлекательные и заразительные импровизированные беседы-лекции моего папы об искусстве, запоминали встречи с ним навсегда и при всех последующих разговорах со мной обязательно интересовались, как папины дела, здоровье, что он сейчас пишет. Наряду с литературой, в которой отец был безусловный авторитет, он прекрасно знал и очень тонко чувствовал живопись. Даже будучи после войны аспирантом у Л.И.Тимофеева, папа ещё продолжал немного рисовать. Ходить с отцом в музеи и на художественные выставки было необычайно интересно. Это всегда вызывало у папы фейерверки мыслей, аналогий, реминисценций, что для сопровождавших папу слушателей было подлинным наслаждением. Любая заурядная лекция в Обществе по распространению научных и политических знаний у отца выливалась в законченный шедевр, не говоря уж о лекциях и семинарах в Воронежском университете, где он проработал 56 лет, став, по мнению многих, его легендой.

Очень много сделал папа, как критик и литературовед. Для многих начинающих и не только начинающих поэтов его оценки в прессе и поддержка оказались весьма существенными, а иногда и определяющими в их поэтической судьбе. Помню, как восхитившись лагерными стихами вернувшегося с Колымы Анатолия Жигулина, папа ходил и всё время повторял строки его стихотворений: «Я пронёс на плечах магистраль многотонную! Вот на этих плечах! Позавидуйте мне!», и ещё: «Электровоз – это там, в квершлаге…», а также из знаменитого «Бурундука»: «Надо номер ему на спину. Он ведь тоже у нас – зека». И сколько энергии и смелости понадобилось отцу, чтобы помочь первым публикациям Жигулина, первому написать высокие критические отзывы о его стихах. Папа же дал Жигулину рекомендацию для вступления в Союз писателей СССР. Похожая ситуация была и с Алексеем Прасоловым, которого папа, преодолев сопротивление некоторых начальников, включил в свой семинар ещё в 1957 году, и где Прасолов получил высокую оценку у Юлии Друниной и Владимира Солоухина. О стихах Жигулина и Прасолова отец имел переписку с Твардовским и Исаковским. В частности, Исаковский прислал в письме к папе многостраничный подробнейший анализ стихотворения Прасолова «Когда прицельный полыхнул фугас…».

Я был несколько раз у Жигулиных в гостях, когда они уже поселились в Москве на Юго-Западе, читал Анатолию Владимировичу и его жене – Ирине Неустроевой (замечательная женщина, бывшая студентка моего папы, у Жигулина не меньше десятка стихотворений, посвящённых ей) свои стихи. Когда я пришёл к ним первый раз, у них на книжной полке располагались лагерный номер Жигулина и портрет Солженицина. Потом эти предметы они убрали. Разговоры о поэзии и о поэтах с Жигулиным были примечательны. Например, о Владимире Соколове Жигулин сказал так «Хороший поэт, но без биографии». Кстати, я считаю Соколова очень крупным поэтом, но всё-таки недооценённым. Если бы поэт такого уровня был бы у некоторого другого народа, не столь избалованного великими поэтами, его мировое значение было бы существенно бóльшим. Про Игоря Шкляревского Жигулин выразился так «Он бывший боксёр и думает, что в поэзии тоже можно по быстрому нокаутировать. А в поэзии всё сложнее». Интересно, что Жигулин этой теме даже посвятил стихотворение «Поэзия не спорт, поэзия – душа…». Один раз Жигулин взял меня с собой на очередную встречу с читателями в какой-то Градской больнице на Ленинском проспекте, и мы с ним читали вместе свои стихи. Хлопали нам одинаково.

Прасолов нередко появлялся в нашем доме, иногда в нетрезвом виде. Мама тогда приводила его в порядок, кормила фирменным украинским борщом. А потом чистый и протрезвевший Алексей вёл с отцом бесконечные и чрезвычайно интересные беседы о высокой поэзии. Меня, помню, чрезвычайно поражало это потрясающее преображение невзрачного на вид, пьяного, лысоватого, невысокого роста дядечки в сверхинтеллектуального собеседника.

Папа был человеком увлекающимся до самозабвения. Когда он работал над кандидатской диссертацией, а потом над книгами о творчестве Маяковского, то в доме он только и говорил о Маяковском, читал его стихи, рассказывал о фактах его биографии. Вот в подмосковном Пушкино, где наша семья жила после возвращения отца с Карельского фронта, папа водит всех нас, а также семью своего ещё саратовского друга Сотникова по местам, связанным с Маяковским, восторженно декламируя строчки Маяковского: «В сто сорок солнц закат пылал, в июль катилось лето, была жара, жара плыла – на даче было это. Пригорок Пушкино горбил Акуловой горою…».

Вот пятидесятые годы. Папа – молодой преподаватель ВГУ, активный член Воронежского отделения Союза писателей СССР, член редколлегии журнала «Подъём», автор многочисленных статей в воронежских газетах «Коммуна» и «Молодой коммунар». Папа в состоянии постоянной влюблённости в очередной открытый им молодой талант, которого он активно «продвигает в люди». Понравившиеся ему поэтические строки он обязательно должен донести до всех попавшихся ему под руку. Примеров таких строчек – несть числа. Помню, как папа восхищался стихотворением Михаила Тимошечкина «Я не тот, что от отчего края долю в город пошёл искать. Я колхозом командирован философию изучать…».

Когда писалась докторская диссертация, а потом книги о поэзии Великой Отечественной войны, в доме, практически не прекращаясь, звучали замечательные строки Сергея Орлова, Михаила Дудина, Алексея Недогонова, Юлии Друниной, Семёна Гудзенко, не говоря уж о стихах и поэмах Александра Твардовского, которого отец боготворил. У отца на книжном стеллаже, за рабочим столом висела подаренная отцу самим Твардовским его фотография – молодого и в военной форме.

Папина переписка заслуживает отдельной книги. Пока, к сожалению, опубликованы только письма Твардовского к отцу в журнале «Подъём» (2001г.). Ещё в 14 томе собрания сочинений Виктора Астафьева есть письма к моему отцу. Одно письмо (стр.175) чрезвычайно интересно. Оно посвящено поэзии Рубцова и Прасолова. (Кстати, изданию этого собрания сочинений в Красноярске поспособствовал сам Путин). Папа дружил и активно переписывался с Фёдором Абрамовым. Всех его корреспондентов просто невозможно перечислить. Жалко, что он не переписывал свои письма на печатной машинке, и поэтому у него не сохранялись его собственные письма. В те времена, когда был недоступен ксерокс, мне приходилось по поручению отца сидеть в квартирах Исаковского, Платоновой и переписывать его собственные письма. Кстати, я неоднократно по просьбе папы доставал ему из Ленинки разные материалы из старых журналов и газет (одиозную статью Гурвича о Платонове, статьи Якобсона о Маяковском, которые я даже переводил с английского, и др.)

Большую часть своей жизни папа был неисправимым оптимистом. Верил в каждого очередного генсека, верил, что теперь, наконец, наступит золотое время для страны. Сначала в Хрущёва, потом в Горбачёва. Только очень серьёзные болезни в конце жизни и действительно трагические события в стране (Чернобыль, катастройка) всё-таки несколько подорвали его энтузиазм. Я же после ХХ съезда уже не верил ни одному правителю. Поэтому папа очень болезненно относился к таким, например, моим стихам: «Надоело ныть и плакать, выть собакой в конуре. Надоели сырость, слякоть, вечный дождик во дворе. Надоели серость зданий, крики стаи серых птиц, серость чувств и серость знаний, серость линий, серость лиц. Серость неба надоела, надоела серость слов, серость клики оголтелой опортфеленных ослов. Надоело быть причастным, об пол, в стены биться лбом, надоело быть несчастным, надоело быть рабом. (1973)».

С другой стороны, интересно, что папа сразу понял значение творчества Андрея Платонова – писателя далеко не оптимистичного. Папа сам много писал о его творчестве, руководил дипломниками и аспирантами, трудившимися над работами о Платонове. В ВГУ, благодаря отцу, образовался целый центр по изучению творчества Платонова. Мне приходилось по поручению папы несколько раз бывать у М.А.Платоновой – жены писателя. Приведу один из её рассказов. Вот на этом продавленном диване, на котором ты, Саша, сейчас сидишь, сидит Фадеев и клянётся в любви к Андрею. А на следующий день в «Правде» выходит статья Фадеева, в которой он поносит Платонова последними словами. Потом смотрю из окна (это во дворе Литературного института на Тверском бульваре, где жили Платоновы) и вижу: под окнами ходит Фадеев и боится войти. Стыдно ему. Такое было время… Кстати, в отличие от папы, Марии Александровне мои стихи нравились. Она мне подарила пару книг Платонова с её автографом.

В своей докторской диссертации отец, по-моему, впервые выполнил серьёзный анализ творчества поэтов – узников фашистских лагерей смерти. Вокруг этого, помимо большой архивной работы и обширной переписки с оставшимися в живых поэтами, была отчаянная борьба за право сказать об этом правду. Этой теме была посвящена речь отца на втором съезде писателей РСФСР (1966г.)

Я вместе с отцом присутствовал на некотором заключительном мероприятии, посвящённом завершению этого съезда, которое проходило в Колонном зале дома Союзов. Помню, как двое молодых людей вывели на сцену Ольгу Бергольц, и она рассказывала о жизни со своим мужем Борисом Корниловым, впоследствии арестованным и расстрелянным. Как они прятали от обысков тетрадь со стихами, подвешивая её на задней стороне дверцы от кухонного стола. Потом она читала стихи из этой «пробитой» тетради. Как она рассказывала о борьбе, развернувшейся на съезде с тем крылом в литературе, которые рассуждали о проблемах литературы на уровне, по её выражению, «стряпухи» (название пьесы А.Софронова). Помню, как блестяще читал свои стихи М.Дудин: «А мне Москва была мала, мне неуютно было. Метель январская мела, и всю Москву знобило…». Потом в номере гостиницы «Москва», где остановился мой отец, несколько писателей – папиных друзей и знакомых обсуждали съездовские перипетии. Но я больше всего запомнил, как Гаврила Троепольский рассказывал о повадках разных птиц. Это были потрясающие рассказы.

В своём деле папа был работник неутомимый, на его рабочем столе всегда было разложено целое море различных бумаг, папок, книг, писем, с которыми происходила практически непрерывная работа. Корреспондентов у отца было множество, с ними регулярно велась обширная переписка. О творческом потенциале отца можно судить по следующему потрясающему факту. В возрасте 83 лет отец задумал поэму о своём земляке – покорителе Сибири – Ермаке. Ермаку в этой станице возвели не так давно памятник. Папа завёл переписку с земляками, поработал с некоторыми архивными материалами. В частности, я присылал отцу сведения об Ермаке, скачанные из Интернета. И поэма (13 страниц в журнале «Подъём») была написана! При этом следует сказать, что со здоровьем у отца были серьёзные проблемы уже последние лет двадцать. Держался он за счёт титанических усилий: зарядка, обливания, строгая, буквально изнуряющая его домочадцев диета, беспрерывные поиски чудо-лекарств и т.д.

Одной из любимейших присказок отца была такая: «Торопись делать главное». В течение, наверное, тридцати, а может быть, и больше лет папа считал своим главным делом написать некий труд по искусству, эпиграфом к которому он хотел взять своё изречение: «От мифа о человеке – к человеку просто». У отца было очень много заготовок для этого труда. Большие куски текстов о единстве поэзии, живописи у различных поэтов и художников всех веков и народов вошли в его статьи и озвучивались на разных писательских форумах. Папа написал почти бессчётное количество статей, много книг, много стихов, но эту – главную книгу он так и не написал. По-моему, дело было не только в том, что ему не хватило времени или сил, чтобы выполнить эту работу. Дело в его характере, его взгляде на мир, на окружающих его людей. Папа восхищался многими великими людьми, он был, кстати, как и я – его сын, очень жаден к знаниям о великих человеческих свершениях. Папа восхищался и многими незнаменитыми людьми, которые в его рассказах практически всегда приобретали черты неких мифических персонажей. Чтобы было более понятно, что я имею в виду, приведу в качестве примера героев романа Габриеля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Там тоже простые люди подаются как герои былинного эпоса, правда, южно-американского. Такими же выглядели в рассказах отца его однополчане Хатанзеев, Васька Гастев и др. При всех больших достижениях отца во многих областях его занятий и интересов «человек просто» ему не дался. У него была очень высокая точка обзора, с которой этого человека было очень трудно разглядеть. В этом папа существенно отличался от его однофамильца и его хорошего друга – Фёдора Абрамова, который так же, как и отец, был сначала заведующим кафедрой в Ленинградском университете, писал литературоведческие работы о Шолохове, но не забыл о проблемах и заботах «человека просто» и сумел написать о них с потрясающей силой. Когда у нас в семье велись разговоры о народе, то понятие «народ» имело некоторый отстранённый характер, и, как мне кажется, только, уехав от родителей, мне пришлось по необходимости влиться в этот самый «народ». Правда, следует признаться, что до «планки», выше которой, вне всякого сомнения, был мой отец, мне дотянуться не удалось, хотя я и стал доктором физико-математических наук и профессором.

Вообще, вопрос о «планке», которую отец перед собой ставил, – это интересный вопрос. Где-то в 1948 году отец совершенно прекратил писать стихи. Он говорил: «Если не писать на уровне Пушкина, Лермонтова, Маяковского, то вообще писать не стоит». Второе поэтическое дыхание пришло к отцу после смерти мамы. Это 1980 год, когда папе было уже 63 года. Но и в этом возрасте папа равнялся на великих: «Я не живу. Я упираюсь, отодвигая вдаль беду. Я с Микельанджело братаюсь, я с Тицианом речь веду». Можно вспомнить, конечно, Тютчева, у которого было два поэтических приступа. Но там разрыв был, во-первых, не столь полный, и, во-вторых, не такой длительный.

Интересно, что я тоже в 33 года практически перестал писать стихи, сосредоточившись целиком на физике, увязнув в семейных проблемах, заботах о детях. Но и когда писал, был в сомнениях: «Я живу на свете белом. Физик? Лирик? Не пойму. Делом занят иль не делом – не известно никому. Ветер слёзы мои сушит. Есть талант? Иль не дано? Может, просто точит душу честолюбие одно (1969)».

Моё знание биографий великих показывает, что в семейных делах эти великие были, как правило, великие эгоисты. Не стоит даже приводить примеры, есть только единичные примеры обратного. В некотором смысле это очень естественно. Если быть хорошим семьянином, то на великие дела просто не хватит времени. Здесь мой папа вполне соответствовал этому стандарту великих. Я не припоминаю случая, чтобы отец в доме вбил хотя бы один гвоздь. Он за всю жизнь не удосужился узнать, что электрический ток течёт по сплошному проводу, и мне примерно с двенадцати лет приходилось самому чинить всякие утюги, электроплитки и тому подобные вещи. Заезжая к нам в Москву, проездом в Малеевку, и, всё-таки зная о существовании внуков, не было случая, чтобы он позаботился о какой-нибудь для них игрушке. Моя мама была отцу великой помощницей в его делах, она освобождала его совершенно от домашних дел, терпеливо выслушивала его бесконечные монологи о литературе, была в некоторых случаях полезным критиком. Но всё-таки отсутствие какого-нибудь участия в её делах со стороны папы, её приводило в уныние. Хотя она (по образованию филолог) в молодости в талантах тоже была далеко не последняя, но ей так и не удалось завершить диссертацию, которая у неё уже была почти готова. Папа вызвал её из Москвы, где она её завершала, сказав, что он не может без неё работать.

В последние годы жизни помимо тяжёлых болезней папа расстраивался и по другим поводам. Например, к пятидесятилетию отца Владимир Гусев в журнале «Подъём» написал статью о папе “Объяснение Абрамову”, в которой он отзывался о нём очень тепло, если не сказать восторженно. В перестроечные годы он изменил своё отношение к папе. Он несколько раз в печати высказывался по поводу людей, которые изменили идеалам Революции и Коммунизма. Правда, он не называл фамилию отца, но я легко догадывался, о ком идёт речь. Прасолов в своих дневниках и письмах с одной стороны писал, что отец его перехваливает, а в других местах писал, что «уют и сытость профессорской абрамовской квартиры» ему претит. Папа обижался, что Инна Ростовцева приписывает открытие Прасолова целиком себе. Не раз отец вспоминал, как за книгу о поэзии годов войны в двух газетах сообщалось о присуждении ему Государственной премии, а потом дали её по республиканской разнорядке какому-то туркмену. Сергей Наровчатов сказал, что Абрамов ещё своё получит. И т.д. и т.п.

Вероятно, стоит рассказать, почему я не пошёл по стопам отца, хотя, как я считаю сейчас, у меня были все данные для этого. Как уже, наверное, ясно из сказанного выше, моим основным воспитателем была мама. Она, устав от беспрерывных разговоров о литературе в те моменты, когда у неё голова и руки были заняты домашними делами, в конце концов, пришла к выводу, что литературные критики – это самые никчемные люди. Отчасти, ей удалось и мне

15-17-летнему это внушить. Кроме того, родители меня литературой явно «перекормили». В восьмом классе мама заставляла меня читать «Войну и мир», и мне тогда казалось, что это очень нудная книга в сравнении с «Оводом», «Мартин Иденом», романами Теодора Драйзера и Мопассана и прочими книгами, которыми я тогда увлекался. Кстати, когда я стал перечитывать «Войну и мир» в возрасте 23 лет, то я восхитился этой книгой, и стал просто фанатичным поклонником Льва Толстого, каким я и остаюсь до сих пор. Когда я писал домашние сочинения, то мои родители обкладывали меня стопами критических книг, которые мне надо было изучить, чтобы написать обычное школьное сочинение. Сейчас я понимаю, какая это была замечательная школа, но войдите в положение школьника, которому в воскресение безумно хочется пойти во двор к ребятам и поиграть в пинг-понг. Впрочем, интерес к поэзии у меня проявился рано и, по-моему, без особого влияния отца (если только не на генетическом уровне). Я для себя открыл Генриха Гейне, потом Лермонтова. В университете я знал наизусть чуть не половину стихотворений Есенина. Правда, писать стихи стал уже в возрасте 25 лет. Когда после окончания физического факультета ВГУ, я уехал из Воронежа на работу в подмосковный НИИ, то через некоторое время почувствовал, как просто катастрофически мне не хватает литературной атмосферы нашего воронежского дома. Я стал в библиотеках и читальных залах с удовольствием читать литературоведческие книги и журналы, а редкие теперь встречи с папой, когда можно было поговорить о литературе, живописи и вообще об искусстве, стали для меня подлинным праздником. Тут то у меня и появилось желание попробовать писать самому.

Основные мамины претензии к папиной работе литературоведа и критика сводились к тому, что вот де настоящие писатели, те действительно делают дело, а всякие критики у них только под ногами мешаются. Я всё-таки думаю, она это часто повторяла в запале, из-за недовольства папиным равнодушием к семейным и домашним проблемам. А самое главное, что папа всё-таки был ещё и поэт, и поэт настоящий! И, по-моему, если где папа и подошёл к «человеку просто» максимально близко, так это в своих стихах. Я, конечно, не являюсь профессиональным критиком, но всё-таки осмелюсь высказать свои соображения о папиных стихах.

Первые стихи причём уже очень неплохого уровня папа написал в 1934 году в возрасте 17 лет. В 1936-1938 годах папа опубликовал несколько стихотворений в альманахе «Литературный Саратов», во время войны он широко печатался во фронтовых газетах, причём наряду с очерками о событиях на фронте опубликовал и очень большое число стихотворений. Его стихи о войне публиковались и продолжают публиковаться (насколько мне известно, последняя публикация датирована 2005 годом) во многих коллективных сборниках, изданных как в Воронеже, так и в Москве. Например, ряд стихотворений присутствуют в нескольких томах престижного издания «Венок славы». Ряд стихов, причём в очень хороших столичных сборниках и газетах, папа опубликовал в самые первые послевоенные годы, во время учёбы в аспирантуре МГУ. Достаточно полно представлены стихи отца в книге «И я вступаю в диалог (2001)». Следует, впрочем, заметить, что папа из-за болезней участвовал в издании этой книги не в полную силу, и ряд его хороших стихов в этой книге отсутствует (например, там нет одного из его лучших стихотворений «Волга»). Я посылал ему как-то список стихов, не вошедших в эту книгу. Впрочем, стихотворение «Волга» вошло в очень интересную антологию русского лиризма. Это трёхтомный очень представительный труд, который уже выходил двумя изданиями (2001 и 2004 г .г.).

Поэтическое творчество отца чётко делится на два периода: первый – это

1934-1947г.г., второй – 1980-2001г.г. Довоенная лирика молодого Анатолия Абрамова уже пестрит свежими красками и имеет черты яркой индивидуальности. К сожалению, стихов этого периода сохранилось очень мало. Я подозреваю, что многие ученические стихи папа просто не сохранил. Общее, что характеризует оба периода папиного поэтического творчества, это то, что его стихи всегда были в ногу со временем, реагируя на те события, которые происходили со страной в тот или иной момент (Можно сказать, что здесь он был верным продолжателем дел своего главного кумира – Владимира Маяковского. Не следует забывать, конечно, что в ранних своих гениальных поэмах Маяковский написал и на вечную тему – тему любви – и так, что ему просто нет равных во всей мировой литературе).

В то же время второй период характеризуется большей исповедальностью, большей глубиной, и я не побоюсь сказать, что по гамбургскому счёту и большей честностью и смелостью, когда отец пишет о нашем нынешнем бессилии противостоять происходящему сейчас саморазрушению морали, нравственности, традиционному для России укладу жизни. Стихи отца этого периода, оставаясь современными, стали более личными и, как бы странно это не звучало, одновременно более общечеловеческими. Многие из стихов первого периода откликались на злобу дня, но, в принципе, могли бы принадлежать перу и многих других поэтов, а вот ряд стихотворений второго периода – это творение именно Анатолия Абрамова. И кто-то другой так бы не написал. И те, кто хорошо знал его, по-моему, должны это признать. В своих последних стихах папа сумел так изобразить и свои страдания, связанные с его вроде бы личными проблемами, и трагические события, происходящие со страной, что его стихи стали явлением общезначимым.

В отличие от многих современных поэтических творений, о которых можно сказать, что они непонятно о чём и зачем они вообще написаны (о начальном этапе писания таких стихов прекрасно писал ещё Иван Бунин), стихи Анатолия Абрамова лежат в русле старой доброй русской традиции и, говоря языком физиков, всегда имеют ясный «физический» смысл.

Хорошо написал Виктор Широков в рецензии на папину поэтическую книгу (Литературная газета, 22-28 января 2003г.): «этот сборник – своеобразная летопись, дневник представителя поколения, вынесшего и Великую Отечественную, и затем восстанавливавшего порушенное, и попавшего в конце концов в тупик перестройки, пережившего распад сверхдержавы, в сооружении которой есть частица и его крови, его труда и борьбы…Искренность, честность важны и в литературе, и в жизни, А.Абрамову удалось совместить пафос гражданина, энергию труженика и вдохновение художника».

В принципе, многие поэты прошлого (за исключением таких гениев, как, например, Пушкин, Есенин) остаются в памяти потомков всего несколькими стихотворениями. Я полагаю, что из приводимых ниже стихотворений Анатолия Абрамова некоторые могут остаться в памяти людей надолго. Я не включил в эту подборку папину военную лирику, которая издавалась многократно, и при всей её важности для истории Великой Отечественной войны всё-таки сильно уступает, скажем, таким шедеврам как «Я убит подо Ржевом» А.Твардовского, «Его зарыли в шар земной» С.Орлова или «Соловьи» М.Дудина.

Анатолий Абрамов: «МЫ ЗАЖИГАЛИ ТЫСЯЧИ КОСТРОВ…»

Анатолий Абрамов. Фото 1943 года

Мы зажигали тысячи костров

На том пути, которым мы шагали.

* * *

Вечером давнишним

На речном плацу

Ядрышками вишни

Била по лицу.

Тело изгибала

Ловко, как лоза…

Била, припевала,

Метила в глаза.

Дома, у колодца,

Где не разойтись,

Била где придётся –

Только попадись.

Пролетели годы.

Молодость вдали.

Буревые воды

Детство унесли.

Лет уже я восемь

Не был на Дону.

Уж седьмую осень

Волжскую волну

Я ласкаю взором

И порою лишь

Меловые горы

Вспомню да камыш.

Эх, родные степи,

Заревая мгла.

Там в звенящем хлебе

Спят перепела.

Там я худ и пылен

Веял вороха.

Там меня любили.

Впрочем чепуха.

Просто так уж вышло,

Что порой она

Ядрышками вишни

Метила в меня.

Просто в сне неясном

Горячило кровь.

А уж я, несчастный,

Выдумал любовь.

Памяти Чкалова

………

Разве надо плакать,

Если сокол пал,

Если сокол счастье

И победы знал,

Если видел небо

И своим крылом

Прикоснулся к солнцу

И упал потом?!

………..

Если мне на долю

Выпадет хоть раз

Прикоснуться к солнцу

В предгрозовый час

И спалю я крылья

В солнечном огне,

Обо мне не плачьте –

Пойте обо мне!

Волга

Прямо у извоза,

Где телег скопленье,–

Белая берёза

С голубою тенью.

Золотом у скверика

Дыни в грудах-горках.

И вода у берега

В золотистых корках.

Где ни ступишь, тесно

От мешков и пакли.

Переулки пресной

Рыбою пропахли.

Мельницы мучною

Пылью дышат в небо,

А оно – ночное –

Пахнет свежим хлебом.

Волга!

Я душою

Лишь тебе доверюсь.

Как тебя с другою

Я сравнить осмелюсь!

Видел я немало,

Но не встретил реку,

Чтоб она втекала

В сердце человеку.

Чтоб она звенела

И в отце и сыне,

Чтоб она им пела

Даже на чужбине.

Только ты так можешь

Завладеть судьбою.

Я пришёл. Я выжил.

Я опять с тобою.

Весна

Ещё не май и не апрель,

Ещё зимы на месяц хватит,

Но вот уже звенит капель,

Как будто лодки конопатят.

И пусть ещё немудрено

Вдруг провалиться в снег по шею

В окоп, разрушенный давно

И в занесённую траншею.

И реки заперты на ключ.

И свет в пруды не проникает.

Но по утрам слепящий луч

Всё чаще воды отмыкает.

И это главное! Пускай

Капели звук и слаб, и тонок,

И пусть ещё не светит май,

И нет на речках плоскодонок.

А, может быть, они и впрямь

Уже починены как надо.

Весну пойди переупрямь,

Сегодня – с ней уже нет сладу.

А с человеческой весной

Зиме не сладить и подавно.

Всё расцветает новизной,

Что было пустошью недавно.

И глубже вспарывает плуг

Предполье, скованное дёрном.

Поля озимые вокруг

Зерном засеяны отборным.

Сияет чистый горизонт,

Зенит синеющий раздёрнут.

Весны отечественный фронт

Для наступления развёрнут.

И пусть не май и не апрель,

И снежных бурь ещё хватает.

Но слышат все: звенит капель,

И видят: лёд на речках тает.

Хлопотливое щёлканье птиц

Хлопотливое щёлканье птиц.

Малых сих в этом мире огромном.

До чего оно кажется скромным.

До чего с ним легко разойтись.

Не услышать его на дороге

Средь задумчивых ив и берёз.

И тем более в горькой тревоге,

В лихорадке сегодняшних гроз.

Как легко миновать их приветы

В осень, в зиму. И, как в полусне,

Не заметить их щёлканье летом,

Не услышать их гимны весне.

Но без них будет сердце пустое,

Будут распри и вечное зло…

Я услышал их. Счастье какое!

Видно, сердцу и впрямь повезло.

Божья милость

Что с ним происходило, он не знал.

Фантасмагория какая-то творилась.

День – он не жил, он с болью воевал.

Ну, пусть бы бредил или просто спал.

Нет, он в какой-то тине увязал.

А ночью приходила Божья милость.

Он думал. Несводимое сводил.

Далёкое вдруг становилось близким,

Высокое соединялось с низким.

Гнев уходил, в мозгу стихали визги.

И не орёл – он над землёй парил.

Парил спокойно, видел землю всю,

Все, отметая преувеличенья.

А только дел правдивое теченье

И вечное к прекрасному влеченье

И жизни неизбывную красу.

Я упираюсь

Я не живу. Я упираюсь,

Отодвигаю вдаль беду.

Я с Микельанджело братаюсь,

Я с Тицианом речь веду.

Они – художники-поэты

И учат жить не как-нибудь.

Они нам подают советы.

Они во всём достойный путь.

Конечно, путь их грандиозен.

У них другие день и ночь.

И всё-таки – не быть в обозе

Сумеют каждому помочь.

И на краю почти что бездны

Пример надёжный подадут –

И там, где дух тоски железной,

И там, где воинский редут.

Вот почему душой братаюсь

С богами, что ушли в молву…

Я не живу. Я упираюсь.

И, может, потому живу.

Лучшее время

Как много времени, когда

Его совсем не остаётся.

Всё уплотняется тогда,

И сердце по-другому бьётся.

Как на душе тогда тепло.

Как исчезают все завалы.

Такого мне и не хватало,

И вот теперь оно пришло.

И я вступаю в диалог,

Я – время, я его частица.

С самою вечностью – залог,

Что нам покой и впрямь лишь снится.

И – к чёрту вся белиберда!

И – по боку все пересуды!

И сразу видится, где чудо,

А где всего лишь ерунда.

* * *

И день, и ночь – одно нытьё.

Всё вижу светлое – в гробу я.

Проклятое житьё-бытьё…

Но небо краску голубую

Несёт над крышами домов,

За горизонт бросает сизый.

А лес? Он весь из теремов,

Он нашему стенанью вызов.

А терема-то –

зелень, синь,

Сводящие с ума просветы…

И верю я, что на Руси

Не все покамест песни спеты!

* * *

Как становится бытом скоро,

Что трагедией было вчера.

Для иных это просто умора,

Что упал и разбился…

Дыра –

В рукаве.

Его в гипсе ключица,

Та, что справа.

На боль обречён.

Не к уморе,

к успеху стремится,

а совсем не к общенью с врачом.

Человек он.

И дикой враждою

Он не встретит ни смех над собой,

Ни подначки.

С подобной бедой

Сам справляется. Да, он такой.

Много раз были жизнью мы биты,

Нам такая судьбина дана.

Вот откуда становится бытом

Боль, трагедия.

Это – сдавна.

Колесо истории

Воспевалось: «Дело прочно, когда

под ним струится кровь». Н.Некрасов

Пять тысяч лет назад лицо

Другое было у возницы.

И выглядело колесо

Другим – в нём не вертелись спицы.

Потом возница, предок мой,

Пахал, косил, за чудом гнался.

Он, устроитель и герой,

Пот с кровью смешивая, дрался.

Но всё обильнее в боях

Струилась кровь по трудным тропам –

В просторах на семи ветрах,

Тех, что равны семи Европам.

Колёса стали – не узнать

Великого изобретенья.

Но им не плыть и не летать

Без крови, без её горенья.

Менялась жизнь, менялось всё:

Легенды, мифы, были, сказки.

Истории же колесо

Нуждалось в той же страшной смазке.

Подмазывай его сильней,

Не дёгтем, нет – людскою кровью.

И, может, станет нам видней,

Какой к крови горим любовью.

Как воспеваем мы её,

Её возносим на знамёнах…

Но счастье бедное моё

Не с ней –

оно в лугах зелёных…

Всё так!

Но лошади-года

У кромки пропасти дорожной…

И в сердце боль – как никогда,

Как никогда в душе тревожно.

Душа друзей

Куда меня забросило?

Ночь светлая кругом.

И степь обезголосила,

И тих в сторонке дом.

Мне что-то тяжко дышится.

И я как бы не я.

Но чей-то голос слышится:

– Здесь Родина твоя.

Оглядываюсь, где они,

Кто говорит со мной?

Их нет. Одни видения.

И нет души родной.

Но почему-то чувствую:

Лишь спряталась от глаз

Душа друзей стоустая.

Хоть и молчит сейчас.

* * *

Вот жизни круг,

вот жизни колесо –

теряя мужество,

теряем всё.

* * *

Я многого не совершил,

Жил неспокойно, суматошно.

И знаю, тратил много сил

На что и тратить-то безбожно.

И говорил себе не раз:

Не рассыпайся, в точку целься.

Но часто был бесплодным час

И день порой пустым донельзя.

* * *

Спорно многое, только не дело

Тех годов, когда были в бою…

И сейчас мне б того же хотелось –

Знать: не лишний я в общем строю.

Сыновьям

Пусть жизнь моя черновиком пребудет:

Проб и ошибок в ней не перечесть.

Но воля ваша и ваш ум рассудят,

Чего в ней нет, и что в ней всё же есть.

Что было новым в ней, что было старым…

Всё, чем дышал, на суд вам отдаю.

И, может, вам, пускай не без помарок,

Удастся лучше выстроить свою.

* * *

А после смерти смерти нет,

И потому там нет тревоги

И нет того, что губит свет

И застилает тьмой дороги.

И никаких ни бурь, ни драк.

Покой от горьких треволнений.

И равенство всех бед и благ,

Будь гений ты или не гений.

Никто не злит и не хамит.

Не мучит руганью отпетой…

Вот только нет там жизни этой.

Которая нас здесь томит.

* * *

Страшна не смерть, а умиранье,

Растянутое на года.

Как будто кто дал приказанье,

Чтоб умирали лишь тогда,

Тогда, когда узнают муки

И всех других переживут,

И будут слышать в каждом звуке

“Погиб!” – а человек всё тут.

Он не погиб, он умирает,

Но так, что может есть и пить.

Теперь он очень много знает

И говорит: “Я буду жить”.

Мы

Мы говорили: битва двух миров.

Лишь два пути есть в мире, мы считали.

Мы зажигали тысячи костров

На том пути, которым мы шагали.

Костры погасли. Может быть от них

Лишь угольки в прошедшем розовеют.

И памятники снесены. Они

Уже в грязи, уже не бронзовеют.

Мы с колеи истории сошли.

Мы где-то, не поймёшь, бредём иль бредим.

Обочиной идём. В сплошной пыли –

Путём не первым, не вторым, а – третьим.

Только «здравствуй»,

«Прощай» – никогда

Нас хоронят уже. Прозвучало

И такое: «Россия, прощай!»

И пускай она гордо не встала,

Не сказала в ответ: «Не пугай!»

Жизнь горька. Нас корёжат несчастья –

И не месяц, не два, а года.

Но при самой горчайшей напасти

Мы не скажем «прощай!» никогда.

А уж как издевается некий

Над явившейся правдой на свет,

Как он топчет в живом человеке

Зёрна завтрашних вещих побед.

Не моги со словцом своим скромным

Встать и молвить бандиту: ты – вор.

Он – хозяин, он – в месте укромном,

Лишь покажется, в честь его – хор.

Да и шире взглянуть – не ухожен

Мир, который мы в руки берём.

Трудный век наш в страданиях прожит,

И сражений не кончится гром.

Здесь мы встретим и дальних, и близких,

Тех, кто гадит и рушит наш дом.

Ну, а если их горло не стиснем?

Если сами в пути упадём?

Что ж, дорогами битвы шагая,

Пусть мы в чёрном болоте по грудь,

Мы, Россия, страна молодая,

Мы ещё начинаем свой путь.

И встанем вновь…

«Дотла», – мы говорим. Но не бывает,

Не происходит так, чтобы дотла.

И искра до конца не истлевает,

И сковывает страх не добела.

Кровинки проступают. Где-то алость

Чуть розовеет. «Тла» уже и нет.

И вот уже – что гибелью казалось,

Приобретает жизни цвет и свет.

Нас хищники не раз на части рвали,

Железными подковами топча.

Среди разрухи, голода, развалин

Мы умирали в лапах палача.

Так было. И пуховым, мягким словом,

Красивой растушовкой не прикрыть

Суровой этой правды…Только снова

Вставали мы и начинали жить.

И встанем вновь, превозмогая беды,

И разлетятся пепел и зола.

Ведь не бывает так, чтобы дотла.

Не может быть, чтоб не было победы.